<書籍/高橋 五月>『Fukushima Futures: Survival Stories in a Repeatedly Ruined Seascape』

著者:Satsuki Takahashi (高橋五月、人間環境学部教授)

出版社:University of Washington Press

発行:2023年

出版社ウェブサイト:https://uwapress.uw.edu/book/9780295751344/fukushima-futures/

Both before and after the 2011 "Triple Disaster" of earthquake, tidal wave, and consequent meltdown at the Fukushima Daiichi nuclear power plant, anthropologist Satsuki Takahashi visited nearby communities, collecting accounts of life and livelihoods along the industrialized seascape. The resulting environmental ethnography examines the complex relationship between commercial fishing families and the Joban Sea—once known for premium-quality fish and now notorious as the location of the world's worst nuclear catastrophe. Fukushima Futures follows postwar Japan's maritime modernization from the perspectives of those most entangled with its successes and failures. In response to unrelenting setbacks, including an earlier nuclear accident at neighboring Tokaimura and the oil spills of stranded tankers during typhoons, these communities have developed survival strategies shaped by the precarity they share with their marine ecosystem. The collaborative resilience that emerges against this backdrop of vulnerability and uncertainty challenges the progress-bound logic of futurism, bringing more hopeful possibilities for the future into sharper focus.

<書籍/澤田英輔、仲島ひとみ、森大徳 編>『中高生のための文章読本』筑摩書房、2022年

中高生に小説以外の本に親しんでもらうために、

吉永明弘『はじめて学ぶ環境倫理』ちくまプリマー新書の、「第2章 まだ生まれていない人たちの幸せを考える必要があるのか」の

一部が収録されています。

<書籍/吉永明弘>『環境正義 平等とデモクラシーの倫理学』

シュレーダー=フレチェット、奥田太郎、寺本剛、吉永明弘監訳 2022 勁草書房

原子力問題やリスクの研究で大きな業績を残しているシュレーダー=フレチェットの主著の一つ。環境正義について、平等、財産権、手続き的正義、インフォームドコンセント、世代間の公平、正当な補償といった概念を事例を通して説明し、環境をめぐる不平等を是正するための理論と実践を示す。環境正義を論じる際の必読文献である。

【原著】Kristin Shrader-Frechette, Environmental Justice: Creating Equality, Reclaiming Democracy(Oxford University Press, 2002)

第1章 序 論

第2章 分配の正義、参加の正義、当座の政治的平等の原則

第3章 アパラチア地方の人々、土地へのアクセス、手続き的正義

第4章 アフリカ系アメリカ人、現地不承諾土地利用、自由なインフォームド・コンセント

第5章 公平性と将来世代に対する義務─ユッカマウンテンの事例

第6章 先住民の人々とパターナリズムの問題

第7章 リスクのある労働環境、ダブルスタンダード、正当な補償

第8章 途上国、保護の平等性、道徳的英雄主義の限界

第9章 行動を起こすこと─環境不正義に対する公衆の責任

<書籍/吉永明弘>『はじめて学ぶ環境倫理 ――未来のために「しくみ」を問う』

吉永 明弘 2021 ちくまプリマー新書

高校生を読者対象に、環境倫理についてわかりやすく解説した。

環境倫理は単に個人の心がけの改善を目指すものではなく、環境を守るために社会のしくみを変えることを

目指すものであり、その視点から地球温暖化、ゴミ問題、生物種の絶滅、自然再生、都市環境について論じている。

第1章 エコな暮らしをすれば環境問題は解決するのか

第2章 まだ生まれていない人たちの幸せを考える必要があるのか

第3章 地球温暖化はなぜ止められないのか

第4章 生物種の絶滅を防がなければならない理由は何か

第5章 つくられた自然は偽物か

第6章 都市生活は地球環境にとって悪いのか

第7章 なぜ古い建物を残さなければならないのか

第8章 環境を守るために何ができるのか

<書籍/吉永明弘>『環境倫理学(3STEPシリーズ2)』

<研究/松本倫明> 適合格子細分化法を用いた原始連星の星周構造の解明

科学研究費補助金基盤研究C 平成29~31年度 研究代表者:松本倫明

若い連星を取り囲む円盤が発見され、その詳細な様子がわかってきました。その様子は法政大学のプレスリリースでも公開されています。この研究課題では従来のシミュレーションに磁場の効果を加えて、さらに精密なモデルを構築することを目的としています。

<書籍/杉戸 信彦>『わかる!取り組む!災害と防災 1地震』

帝国書院編集部編(執筆:鈴木 康弘・杉戸 信彦・中林 一樹・阪本 真由美) 2017 帝国書院

「わかる!取り組む!災害と防災」シリーズは、地震、津波、火山、豪雨・台風、および土砂災害・竜巻・豪雪の全5巻からなる学校図書館向けの書籍である。災害のしくみや最新の事例、教訓と課題、また防災への取り組みが豊富な写真や図とともに紹介され、防災教育にも活用できる。想定読者は中学生であるが、教員を目指す学生にとっても有用であろう。本シリーズは2017年5月、第19回学校図書館出版賞を受賞した。杉戸は「1地震」の分担執筆者のひとり。

<書籍/高田 雅之>『図説 日本の湿地』

日本湿地学会監修 高田 雅之編集幹事代表・分担執筆 2017 朝倉書店

日本の湿地を「人間に対する恵み」「野生生物」「生態系の特性と機能」「保全の取り組み」の4つのテーマから、体系的・横断的・包括的に扱った本で、湿地に関わる、または関心のある様々な人々に入門書または事典として利用してほしい1冊。図説とあるように写真や図を豊富に使い視覚を通して理解してもらうのが大きな特徴。人間と湿地が持続的に共存し続けるためのヒントがちりばめられている。

<書籍/高田 雅之>『湿地の科学と暮らし』

矢部 和夫・山田 浩之・牛山 克巳監修 ウェットランドセミナー100回記念出版編集委員会編 2017 北海道大学出版会

高田 雅之「22章 泥炭地の分布の変遷」

北海道の湿地をめぐる様々な調査・研究・活動を、わかりやすく集大成した1冊。科学者の視点から湿地研究の魅力と、その奥深さ、最新の知識が語られている。ひと昔前は未知の世界だった湿地が、様々な分野の専門家が関わることによって徐々に解き明かされ、同時に多くの謎も増え、今後も科学者たちを惹きつけていくだろうことが感じられるだろう。

<書籍/日原 傳>『漢文に親しもう』

日原 傳監修 2017 金の星社

小学生・中学生を対象にした「こえに出して楽しもう」シリーズのなかの一冊。前半の「漢詩の世界」では、漢詩の規則を説明した上で、孟浩然「春暁」、王翰「涼州詞」、李白「静夜思」、杜甫「春望」、蘇軾「春夜」といった名作を鑑賞する。後半の「論語の世界」「故事成語の教え」では散文をあつかう。訓読文と書き下し文とを示し、解説を加える。孔子の生涯や日本における孔子ゆかりの施設等を紹介する頁もある。

<教育・研究・社会貢献/高田 雅之> 千代田学

千代田区による区内大学等への研究補助による提案活動

高田 雅之及びゼミ学生 2016~2018

サブゼミ活動として、2つのゼミがそれぞれ6つのグループに分かれて、広い視点から千代田区内の自然の魅力を掘り起こし、それを発信する取り組みを進めている。現地で調査を行い、資料を集め、データを分析・評価することを、学生主体の創意工夫により試みている。最終的に生物多様性の観点から千代田区の魅力向上につながる提案を目指したい。

<書籍/高田 雅之> "Tropical Peatland Ecosystems"

Mitsuru Osaki and Nobuyuki Tsuji eds., 2016, Springer

Masayuki Takada, "Chapter 8: Tropical Peat Formation," "Chapter 31: Peat Mapping"

植物が未分解の土壌を泥炭といい、寒い高緯度に多く分布する。一方で熱帯域であるインドネシアにも雨が多いため広大な泥炭地が見られる。しかしそれが近年乾燥化し、火災という大きな環境問題を引き起こしている。そこで北海道の泥炭研究者を中心に、それまでの知識と技術を使って熱帯泥炭保全のための研究を行い、論文形式で取りまとめた。同時に技術移転も行った。寒い地域での研究が、熱い地域にうまく生かされた例といえるだろう。

<書籍/永野 秀雄>『安全保障と国際関係』

金沢工業大学国際研究所編 2016 内外出版

永野 秀雄「第9章 米国におけるサイバーセキュリティ法制の展開と現状-国家安全保障上の不可欠な制度基盤として」

本稿は、米国の連邦政府におけるサイバーセキュリティに関する全ての大統領令等と連邦法を、包括的にまとめた論文である。これにより、米国のサイバーセキュリティ政策の変遷と現状とを明らかにした。また、その制度構築が国家安全保障にとって、いかに重要な課題であるかが理解できる。さらに、今後、わが国において、サイバーセキュリティに関する制度、予算、人員等において対処すべき点が、米国との比較で明らかになる。

<書籍/長峰 登記夫>『基礎から学ぶ労働法II(第2版)』

金子 征史(編集代表) 2016 エイデル研究所

長峰 登記夫「第1章 雇用システムの変容と労働組合」

2000年代以降の経済のグローバルとともに、伝統的な雇用のあり方や日本的雇用システムが大きく変わってきた。それが労働者や労働組合のあり方にも影響し、雇用リストラや職場環境の変化への対応に関連して労働組合の存在価値が問われる事態にもなっている。そうした状況について再考し、労働組合の今後を考える課題を提起している。

<書籍/根崎光男>『犬と鷹の江戸時代-<犬公方>綱吉と<鷹将軍>吉宗』

根崎光男 2016 吉川弘文館

犬や鷹は、人とのかかわりのなかで記録され描かれ、歴史に刻まれることによって、人との関係や社会での位置づけが示されてきた。江戸時代、犬・鷹・人との関係には、将軍権力が密接に絡み合っていた。「犬公方」と呼ばれた五代将軍徳川綱吉の元禄時代、および「鷹将軍」と呼ばれた八代将軍徳川吉宗の享保時代を中心に、幕府の鳥獣政策とそれに翻弄される庶民生活に焦点を当てながら、揺れ動く政治や文化を描いている。

<書籍/藤倉 良>『文系のための環境科学入門(新版)』

藤倉 良・藤倉まなみ 2016 有斐閣

筆者が人間環境学部で担当する環境科学Iと環境科学IIのテキストとして2008年に刊行した『文系のための環境科学入門』の改訂版。データの更新に加えて、初版の出版以降に発生したり注目を集めたりした事項から、IPCC第5次報告書、パリ協定、気候変動適応策、小型家電リサイクル法、PM2.5などについて加筆した。

<書籍/竹本 研史>『サルトル読本』

澤田 直編 2015 法政大学出版局

竹本 研史「第II部第4章 サルトルの「応答」-『弁証法的理性批判』における「集団」と「第三者」」

20世紀フランスの哲学者・作家のジャン=ポール・サルトルは、『弁証法的理性批判』において、「溶融集団」、「誓約集団」、「組織集団」、「制度集団」の順に、「集団」の変遷過程を描く。彼の集団論は、三者関係を基本構成とし、「第三者」の存在意義を強調しているが、本稿は、「集団」の変遷過程における「集団」と「第三者」の関係を精査することで、彼の思想における《政治的なもの》に対し新たな光を与えたものである。

<社会貢献/永野 秀雄> 内閣官房 情報保全諮問会議 主査

今年度 2017年4月24日 第6回情報保全諮問会議(写真参照)

2017年4月24日 第6回情報保全諮問会議

<書籍/永野 秀雄>『入門・安全と情報』

大沢 秀介監修 山本 龍彦・横大道 聡・大林 啓吾・新井 誠編 2015 成文堂

永野 秀雄「3 米国の連邦行政機関における適性評価制度の概要」

国家機密を保全するための制度のひとつとして、そのような秘密を扱うことが予定される個人について、国家機密を漏らすおそれがないことにつき評価を行う適性評価制度(セキュリティ・クリアランス)が存在している。本稿は、米国の連邦政府機関の被用者等に対する適性認定がどのように行われているかについて、その概要を明らかにしたものである。

<書籍/永野 秀雄>『労働法理論変革への模索-毛塚勝利先生古稀記念』

山田 省三・青野 覚・鎌田 耕一・浜村 彰・石井 保雄編 2015 信山社

永野 秀雄「31.1964年公民権法第7編に基づく大規模クラスアクションは死んだのか-ウォルマート社事件連邦最高裁判決とその後」

本稿は、米国で、ウォルマート社の女性労働者が、同社に対して性差別を理由として提起した大規模クラスアクションに関する連邦最高裁判決を分析したものである。この判決では、1964年公民権法第7編に基づく雇用差別に対する救済という争点と、連邦民事訴訟規則におけるクラスアクションという2つの争点が複雑に重なり合っているが、その内容を明らかにするとともに、今後の影響等の評価を行った。

<書籍/藤倉 良> "Resettlement Policy in Large Development Projects"

Ryo Fujikura and Mikiyasu Nakayama eds., 2015, Routledge, Oxford

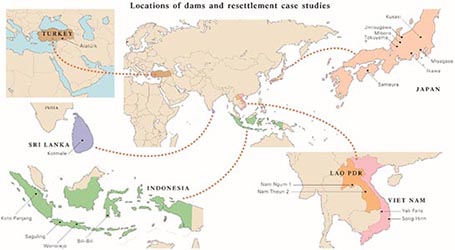

インドネシア、日本、ラオス、スリランカ、トルコ、ベトナムで建設された17のダム(下図)によって移転させられた住民の長期的な生活再建状況を2006年度から2014年度まで、各国の大学研究者の協力によって評価した結果をまとめたもの。15のダムは移転が完了してから20年以上、日本の5ダムは半世紀が経過している。

現地調査が行われたダム(作成:古田 修)

<書籍/藤倉 良> "Japan’s Development Assistance: Foreign Aid and the Post-2015 Agenda"

Hiroshi Kato, John Page, and Yasutami Shimomura, eds., 2015, Palgrave Macmillan: Hampshire, U.K.

Ryo Fujikura and Mikiyasu Nakayama, "Chapter 3: Origins of Japanese Aid Policy – Post-war reconstruction, reparations and World Bank projects"

日本の政府開発援助(ODA)が1954年に開始されてから半世紀が経過したのを記念して、関係する研究者がその歴史、役割などを振り返った論文集。藤倉は第3章で、現在の日本の援助政策の基本であるインフラ重視や要請主義、内政不干渉などが戦後賠償に由来していることを明らかにした。

<書籍/金藤 正直>『地域再生のための経営と会計-産業クラスターの可能性-』

二神 恭一・高山 貢・高橋 賢編著 2014 中央経済社

金藤 正直「第1章III 地域サプライチェーンとしての産業クラスターのマネジメント-サプライチェーン・マネジメントの適用-」「第2章IV 行政主導のまちおこし-青森県板柳町のケース-」「第3章VI クラスター形成の成否を握る参加者の意識の変遷」「終章 産業クラスターによる地域再生の可能性」

この著書には、地域再生や地域活性化のために産業クラスターを有効的に進めていく方法が、経営学および会計学の視点から書かれている。内容については、産業クラスターの概念・意義やマネジメント技法、また、それに基づく地域主導型の食料産業クラスターの事例(熊本県の米粉開発プロジェクト、大分県の食料産業クラスター、青森県板柳町のりんご産業振興事業)と青森県の農業やその関連事業の現状に関する分析結果が示されている。ゼミナールでも、国内外の地域の現状や課題を明らかにするために、また産業クラスターだけではなく、産学官連携、農商工連携、6次産業化などの連携事業を持続的に成長させる要因や事業展開の方法を検討していくために、この著書を参考にしている。

<書籍/杉戸 信彦>『災害フィールドワーク論』(FENICS100万人のフィールドワーカーシリーズ5)

木村 周平・杉戸 信彦・柄谷 友香編 2014 古今書院

杉戸 信彦「8.大地震の歴史とメカニズムを捉える-活断層への地理学的アプローチ-」

「災害」の「フィールドワーク」を扱うこの本は、「現場」を大切にしながら取り組むさまざまな分野の研究者が試行錯誤する姿を、自らメイキング映像のようなタッチで初学者向けに描き出している。災害の理解、また防災に求められる「学際性」とは何だろう。各分野の視点と方法論に加え、分野を越えて共通する部分が見えてくる一冊である。FENICSのシリーズは全15巻。杉戸は他に、14「フィールド写真術」(2016年刊行)にて3頁のコラムを執筆した。

<研究/高田 雅之> 生物多様性オフセット研究

環境省環境研究総合推進費課題 代表:岡部 貴美子(森林総合研究所)

高田 雅之 サブテーマ2「湿地・草地における生物多様性オフセット評価手法の開発」 2014~2016

開発による生物多様性の損失を減らす仕組みである生物多様性オフセットを、将来日本で導入することを念頭に、湿地と草原における適用の考え方や評価方法について研究を行った。地域特性や生態系タイプ、攪乱の程度などに応じた技術的課題のほか、制度及び運用上の課題などはまだ多いが、本成果が生物多様性保全の次の一歩につながることを期待している。

<書籍/高田 雅之>『湿地の博物誌』

高田 雅之責任編集 辻井 達一・岡田 操・高田 雅之著 2014 北海道大学出版会

「湿地」を博物学的視点から、46の異なった切り口でそれぞれを「〇〇学」と題して読み切り型で綴ったものであり、湿地の雑学、または小話本でもある。日ごろなじみのない知らない世界と思われている「湿地」が、水田、漁業、水運、食品など、実は私たちと深くかかわり、私たちに多くの恵みを与えていることを、様々なエピソードを交えて多彩な角度から語りかけている。

<書籍/高田 雅之>『サロベツ湿原と稚咲内砂丘林帯湖沼群』

冨士田 裕子編著 2014 北海道大学出版会

高田 雅之「第3章 水文」「第5章 泥炭」「第6章 湿原の広域特性」ほか

1960~70年代に開発のために行われた総合調査以降、本格的な研究のされていなかった北海道サロベツ湿原において、2006年から6年間にわたって行った調査研究を取りまとめた本である。かつて不毛の土地といわれた湿原に対する時代の要請が変化し、同時に様々な問題も生じてきた。それらに対して新しい知識と技術で挑み、多くの新知見を明らかにし、それが今日保全へとつながりつつある。

<書籍/高橋 五月> "To See Once More the Stars: Living in a Post-Fukushima World"(邦題『星が降るとき 三・一一後の世界に生きる』)

Naito Daisuke, Ryan Sayre, Heather Swanson, and Satsuki Takahashi eds., 2014, New Pacific Press

Satsuki Takahashi, "Hero" 高橋 五月「ヒーロー」

本書は、福島第一原発事故をきっかけに、核の「力」について再考することをテーマとした英語と日本語を併記したバイリンガル短論文集である。国内外の研究者、芸術家、住民を含む89名が描く多様な「声」を発信することで核に関するグローバルな議論の「場」を提供することを目的としており、一般読者向けに書かれている。私が書いたエッセイは映画「ゴジラ対ヒドラ」をもとに大衆文化や日常環境に埋め込まれた存在としての核について描いている。

<書籍/日原 傳>『TSUMUGU 詠み人のエッセイI』

日原 傳ほか 2014 喜怒哀楽書房

10人の俳人が3篇ずつ寄せた文を集め、計30篇で構成した俳人によるエッセイ集。日原は「黄土高原」「北京」「十三夜の月」と題して、自作の漢詩や俳句を紹介しつつ文を綴る。「黄土高原」では人間環境学部のフィールドスタディで訪れた中国での体験を記す。他の執筆者は中原道夫・池田澄子・高柳克弘・神野紗希・山西雅子・岸本尚毅・森賀まり・髙田正子・中西夕紀。

<書籍/藤倉 良>『地球温暖化論争』

藤倉 良・桂井太郎訳 2014 化学同人

地球の平均気温が20世紀後半から急上昇していることを、樹木の年輪やサンゴなど過去の気温を示す代替指標から明らかにしたマイケル・マンの著書 The Hockey Stick and the Climate Wars の和訳。彼と彼の共同研究者が気候変動対策に反対する米国の共和党政治家やシンクタンクから受けた様々なハラスメントの実態がつづられている。

<書籍/高橋 五月> "Japan Since 1945"

Christopher Gerteis and Timothy George eds., 2013, New Pacific Press

Satsuki Takahashi, "Endless Modernization: Fisheries Policies and Development in Postwar Japan"

日本にとって「戦後」とは単なる歴史的な期間ではなく文化である。本書は歴史学者や文化人類学者たちが集まり、さまざまな事例をもとに「戦後」とは何か、またどうつくられ、維持されたのかを考察する。学部生には少し難しい内容も多いかもしれないが、英語の文献に挑戦してみたい人や現代史に興味がる人にお勧めの1冊だ。「戦後」とはいつ始まり、いつ終わるのか。そんな問いに触れながら、「震災後」とはいつ始まり、いつ終わるのか、という問いに思いを馳せてみるのも面白いだろう。

<研究/松本倫明> 適合格子細分化法を用いた太陽圏磁場の動的モデルの構築

科学研究費補助金新学術領域研究(公募研究) 平成26~28年度 研究代表者:松本倫明

地球環境は太陽風を通じて太陽活動の影響を受けていると考えられていますが、その詳細には未解明な事柄がたくさんあります。本研究では、適合格子細分化法というハイテク技術を用いて、高い解像度を持った太陽圏の数値モデルを開発します。この研究が、太陽活動と地球環境の関係を理解するための一助となることを期待しています。

<書籍/日原 傳>『365日入門シリーズ⑦ 素十の一句』

日原 傳 2013 ふらんす堂

俳人髙野素十(1893~1976)の秀句365句を選び、句に詠まれた季節あるいは創作日によって一年365日に一句ずつ配列し、鑑賞した書。素十は水原秋櫻子・阿波野青畝・山口誓子とともに四Sと称せられた俳人の一人。その俳句は高濱虚子の唱えた「客観写生」を体現したものとされる。虚子の選を信じ、客観写生の道をひたに歩んだその一途な姿勢によって、素十の俳句は近代俳句の一つの典型を示している。

<書籍/永野 秀雄>『災害と住民保護 東日本大震災が残した課題—諸外国の災害対処・危機管理法制』

浜谷 英博・松浦 一夫編著 2012 三和書籍

永野 秀雄「第4章 米国における災害支援-特に軍の果たす役割とその法的位置づけについて」

本稿では、米国の連邦政府における災害救済制度につき、法的側面に重点をおいて、①軍の災害救助等への動員に関する規制、②災害救助に関して中心的な役割を果たすスタフォード法の内容、③緊急事態に対応する管理制度、④災害に備える国家演習の順に検討し、最後に、⑤これらの米国の制度のうち、わが国にも参考になる諸点について提案を行った。

<書籍/宮川路子>『こころの「超」整理法』

宮川路子(共著) 2012 中央経済社

産業医として、うつ病をはじめとする精神障害で苦しむ多くの患者さんに向き合う中で必要と感じたこころの健康を保つための支えとなる言葉を論語とともに紹介した本です。一般の方のための予防編、心が折れかけている人のための対応編、うつ病の患者さんを傍で支えているご家族、お友達、職場の方のためのサポート編にわけ、あわせて55の言葉が載っています。

<書籍/藤倉 良> "The Rise of Asian Donors – Japan’s Impact on the Evolution of Emerging Donors"

Jin Sato and Yasutami Shimomura, eds., 2012, Routledge, Oxon, U.K.

Mikiyasu Nakayama and Ryo Fujikura, "Chapter 4: Technology Transfer and Technology Development in Post-World War II Japan Triggered by World Bank Projects"

Ryo Fujikura and Mikiyasu Nakayama, "Chapter 5: World Bank Regional Development Projects in Japan: Two Pilot Farm Projects"

日本が世界銀行や米国から援助を受けていた1950年代を振り返り、その経験をもとに、近年、積極的な対外援助を行っている韓国、中国、インドの今後を展望する論文集。藤倉は1950年代に世界銀行の援助によって実施された2つの農業案件である機械開墾事業と愛知用水建設事業について、それが実施された経緯と現在までに至る長期的評価を行った。

北海道で根釧パイロットファームを開墾した農業機械(写真提供:世界銀行グループ・アーカイブ)。世界銀行からの借款を用いて米国から輸入された。

<書籍/藤倉 良> " Climate Change Mitigation and International Development Cooperation"

Ryo Fujikura and Tomoyo Toyota, eds., 2012, Earthscan, London

気候変動緩和策に関する国際援助の実態と今後の方向性について執筆された論文集。当時、JICA研究所の客員研究員を務めていた藤倉が同研究所のプロジェクトとしてとりまとめを行った。

<書籍/藤倉 良>『地球温暖化バッシング』

藤倉 良・桂井太郎訳 2012 化学同人

上記『地球温暖化論争』の著者であるマイケル・マンの共同研究者であるレイモンド・ブラッドレーの著書 Global Warming and Political Intimidationの和訳。『地球温暖化論争』と同様、彼と彼の共同研究者が気候変動対策に反対する米国の共和党政治家やシンクタンクから受けた様々なハラスメントの実態がつづられている。

<書籍/藤倉 良>『環境工学基礎』

文部科学省検定済教科書(2012年1月10日)高等学校工業科用 実教出版

藤倉 良「第2章 社会と環境」「第5章第4節 騒音・振動・臭気の現状と対策」

高等学校指導要領の改訂に合わせて出版された教科書。本書と同じ内容のものが一般向け書籍『環境工学入門』として実教出版社から出版されている。

<書籍/松本倫明>『天文学辞典(現代の天文学 別巻)』

岡村定矩代表編集 家 正則・犬塚修一郎・小山勝二・千葉柾司・富阪幸治編 2012 日本評論社

松本倫明:シミュレーション関連項目の担当

シリーズ現代の天文学の別巻として、天文学の用語を解説した辞典です。松本はおもにシミュレーションに関連する項目の執筆を担当しました。

<書籍/岡松 暁子>『環境法へのアプローチ[第2版]』

黒川 哲志・奥田 進一編 2012 成文堂

岡松 暁子:国際環境法の章ほかを担当

本書は、環境に関する法律について基礎的なことを紹介し、全く初めての人でも、この分野の問題を自分で考えることができるようにすることを目的とした入門的な教科書である。環境法の歴史的な発展、基本的な国内法・国際法の枠組みなどの概説に加え、具体的で今日的な問題を扱っており、法律以外の視点から環境問題を考える際にも、不可欠な常識を提供するものであるということができる。

<書籍/松本倫明>『シミュレーション天文学(シリーズ現代の天文学)』

富阪幸治・花輪知幸・牧野淳一郎編 2007 日本評論社

松本倫明「12章 適合格子細分化法」

現代の天文学において、数値シミュレーションは大変重要であり「理論の望遠鏡」に例えられます。本書は、天文学における日本語の標準的な教科書を作る試みで出版されました。松本が担当した12章では、ハイテク技術である適合格子細分化法(AMR法)についての手ほどきをしています。