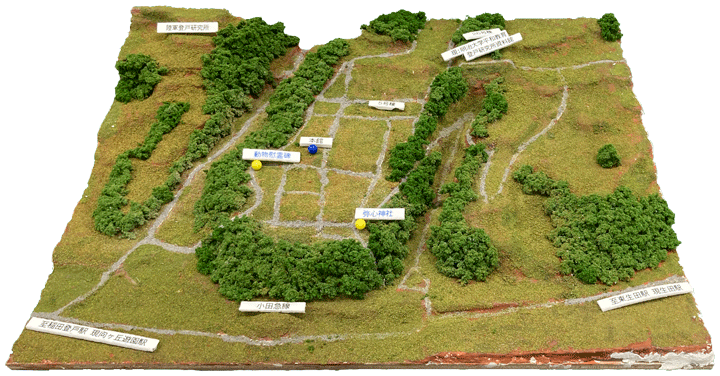

❶二高祭(法政二高の文化祭)で展示された陸軍登戸研究所のジオラマ

法政大学第二中・高等学校の社会科学・歴史研究部は今年、日本考古学協会の高校生ポスターセッションに参加し、「古代瓦から見る古代影向寺」というテーマで優秀賞を受賞しました。

二中・高は、1939(昭和14)年に法政大学第二中学校(旧制)として創設された付属校の一つです。同校社会科学・歴史研究部は戦後間もない時期に創部されて以来、75年以上の歴史があり、中学生・高校生の視点で地域の歴史や社会問題を考えることをテーマにして調査・研究をしています。

中でも継続して行っているのが、現在の川崎市多摩区に開設された旧陸軍登戸研究所(正式名称は「第九陸軍技術研究所」)に関する調査・研究です。登戸研究所は、戦前の「秘密戦」の研究所で、一般の人々にはその存在が秘匿されていました。敗戦後は軍部による証拠隠滅が行われたため一次史料が焼失し、元勤務員の方々もかたくなに口をつぐんでいたことから、研究所の実態は秘密のベールに包まれていました。

1980年代に入り、川崎市の市民が謎を追っていたところに二高の平和研究会が参加。同時期に活動していた長野県赤穂高等学校の平和ゼミナールの高校生たちも合流する形で、元勤務員の方々に話を聞くなど、徐々に実態が明らかになりました。ところで、なぜ長野県なのでしょうか。登戸研究所は戦局が悪化すると、長野県伊那地域へ疎開していたのです。

-

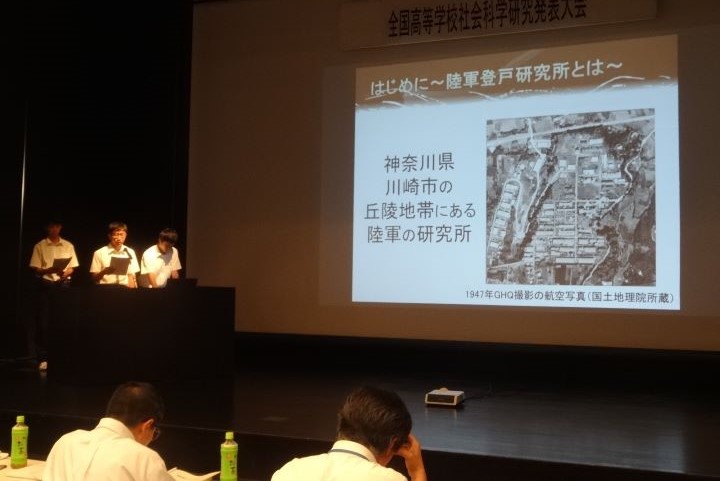

❷ジオラマを制作する高校生

-

❸元勤務員の方々への聞き取り活動成果を発表する高校生

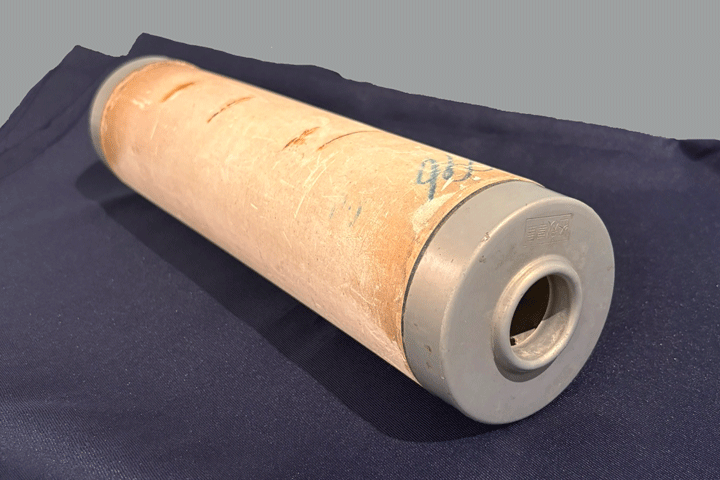

調査の過程で、元勤務員の自宅の庭先に保管されていた「石井式濾水機濾過筒」の存在が明らかになりました。「石井」とは七三一部隊隊長として知られる陸軍軍人石井四郎のことで、筒には「軍事秘密」と刻印がされており、研究所が防疫給水の研究を行っていたことを物語っています。

こうした両校の生徒たちの研究成果は『高校生が追う 陸軍登戸研究所』(教育史料出版会、1991年)として出版されました。2010年には、研究所の跡地にキャンパスを置く明治大学が「明治大学平和教育登戸研究所資料館」を開設。同館を拠点にしながら、中学生・高校生による陸軍登戸研究所の元勤務員の方々への聞き取りが続けられています。

これからも、中学生・高校生の視点で、古代瓦の研究や中世城郭の研究、空襲体験者への聞き取りなどさまざまなテーマで地域の歴史を掘り起こす活動を継続していきます。

❹石井式濾水機濾過筒(法政大学第二中・高等学校育友会教育研究所所蔵)

HOSEIミュージアム 2025年度特別展示

大江宏の建築を後世へ継承する ―小堀哲夫研究室の実測調査より―

【期間】2025年10月3日(金)~ 2026年 3月14日(土)(予定)

【会場】HOSEIミュージアム ミュージアム・コア(九段北校舎1階)

制作協力:法政大学 HOSEIミュージアム事務室

(初出:広報誌『HOSEI』2025年10・11月号)