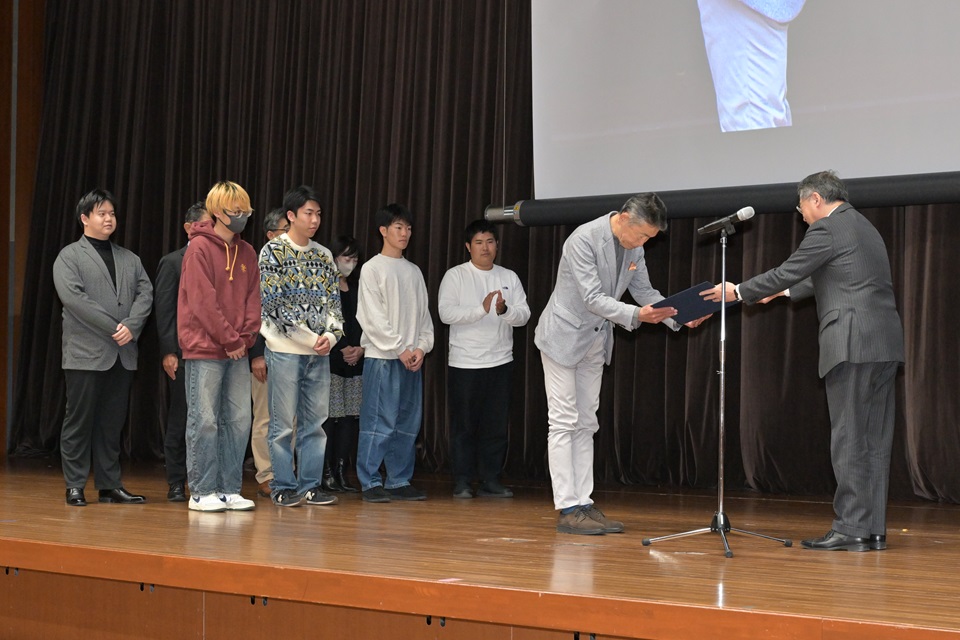

受賞名

大賞

受賞取組

ボランティアキャンプ・フィールドワーク

実践主体

法政SIC+水野雅男

取り組み内容

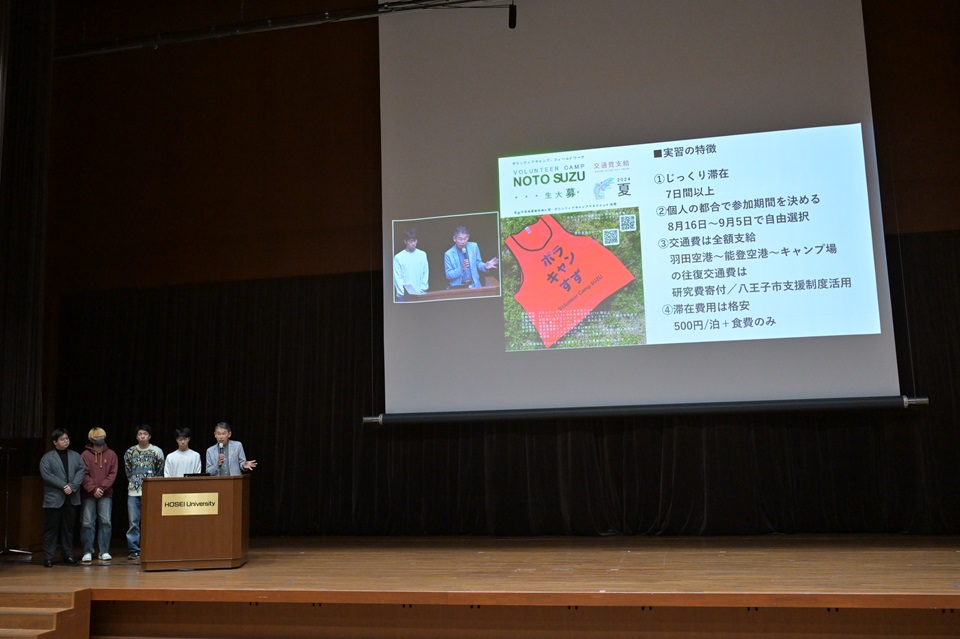

能登半島地震被災地の珠洲市におけるボランティア活動と被災地の実態調査を行うフィールドワーク参加者(羽田空港からの交通費支給)を募集し、25名の学生(法政大学22名、他大学3名)が参加した。

水野が1月中旬に珠洲市を訪れ、諸々準備を整え、3月1日に「ボランティアキャンプすず」を開設した。法政SICと(一社)SAVE IWATEなどが同運営協議会を設立、珠洲市所有地を借用し(株)モンベルやSoftbankなどが協力して環境を整えた。それから6ヶ月間、珠洲市や能登町の災害ボランティアセンターと協力関係を構築するとともに、各地区リーダーからの要請にも応じボランティア派遣拠点の実績を積み上げた。

FW参加学生は各々1週間滞在し、ボランティア活動に取り組む一方で、個々が関心を寄せることを調査するために、インタビューや現地踏査等のフィールドワークを実施した。その項目は、避難所運営、障害者避難、農林水産業の被災状況、復興まちづくりへの地域住民の声など多岐にわたる。地域社会とのネットワークを基盤に、彼らの要求に応じられる現場・該当者を調整・依頼し、のべ150日分のカスタマイズ・プログラムを遂行した。

実施しての感想

FW参加学生全員から、以下の項目(①被災者支援ボランティア活動を通じて得られたこと、②個別のフィールド調査で得られたこと、③ボランティアキャンプ場で感じたこと、④その他)についてレポートを提出してもらった。被災地に身を置いたり被災者の話を直に聴いたことによりマスコミの情報との格差を体感している。また、全国から集まっている一般ボランティアの方々との協働作業やキャンプ場での交流を通じて、チームワークの大切さや学生に求められていることに気づき、自身の今後の進路について大きな影響を受けていることが伺える。

【その後の展開】

9月14日〜16日に、多摩キャンパスで”CAMP in Campus”の実証実験を開催した。そこには、FW参加学生だけでなく、ボランティアキャンプすずに滞在し活動していた方々も遠方から参画された。今回のFWで得られたことを共有するとともに、ボランティアキャンプの必要性と課題、大学キャンパスの資源性の確認を行いながら、避難生活拠点に併せてボランティア拠点を大学キャンパスに構築・運営することについて論じた。藤沢市や相模原市など近隣自治体からも関心を寄せて参加された。

総長からの選定理由コメント

2024年は年初に発生した能登半島地震の被災地への支援活動が、学内においてもさまざまに展開された。いずれも、これまでのボランティア活動の蓄積や、法政大学自体における避難所運営のための実践的な学習の経験を基礎としながら、それぞれの主体の特性を生かした取り組みが行われている。

その中で、「ボランティアキャンプ・フィールドワーク」は、被災地自治体や関係諸団体との関係性構築を早くから進め、ボランティアの受入・滞在の拠点として現地に「ボランキャンすず」の整備が実現され、全国からの多数のボランティアの活動を支えたことを基礎とする活動であることが特徴だ。夏に行われた法政大学からのボランティアとフィールドワークは、この拠点なくしては実現できなかったものと思われる。そして、夏の活動から大学に戻った参加者たちは、多様なフィールドワークの成果を携えて9月に多摩キャンパスで行われた”CAMP in Campus”実証実験に参加し、能登半島での活動成果が大学にもフィードバックされた。このように、法政大学に限定されない被災地ボランティアの基盤整備につながったことが高く評価されるとともに、法政大学からの参加者個人にとどまらず実証実験を通して大学にフィードバックされた点で大学らしい取り組みだったと評価できる。

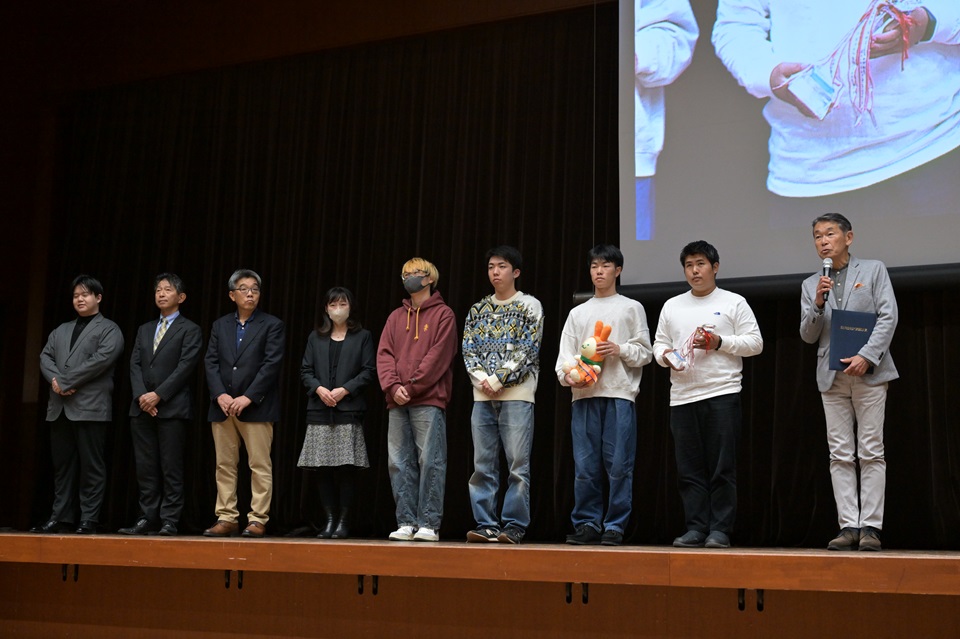

受賞の感想

2019年から集中講義で「CAMP in Campus」を始めました。一般の指定避難所では馴染めないような人たちを受け入れるために、大学キャンパスを開くことができるのではないかと思っていましたが、今年の震災で「ボラキャンすず」を開いてみて、ボランティアの拠点を提供することも大きな使命だと思いました。そしてそこで活動するボランティアを育てることも大事なので、単に空間を提供するだけではなく、学生という資源があるのでその人たちをちゃんと育てるということも大学のカリキュラムに取り込めたらいいなという夢を持ち始めました。この賞を機に、新たにまた継続していきたいと思います。本当にありがとうございます。