法政大学生命科学部生命機能学科の豊岡博子 講師、廣野雅文 教授、同大学大学院理工学研究科の大野真 大学院生らの研究グループは、東京大学、早稲田大学、ドナルド・ダンフォース植物科学センター(米国)との共同研究により、多細胞緑藻ユードリナにおいて、雄性配偶子(精子)形成を誘導する仕組みが「性フェロモン」と「窒素飢餓」の二重の作用によって制御されていることを明らかにしました。この発見により、ボルボックス類緑藻において、配偶子の形態進化(同型配偶から卵生殖へ)と、それらを誘導する仕組みの進化(窒素飢餓応答型からフェロモン応答型へ)が連動して起こったことが初めて示されました。この発見は生物の「性の進化」の過程を理解する上で重要なモデルケースになります。本研究の結果は、2025年11月21日付で学術誌『PLOS One』に掲載されました。

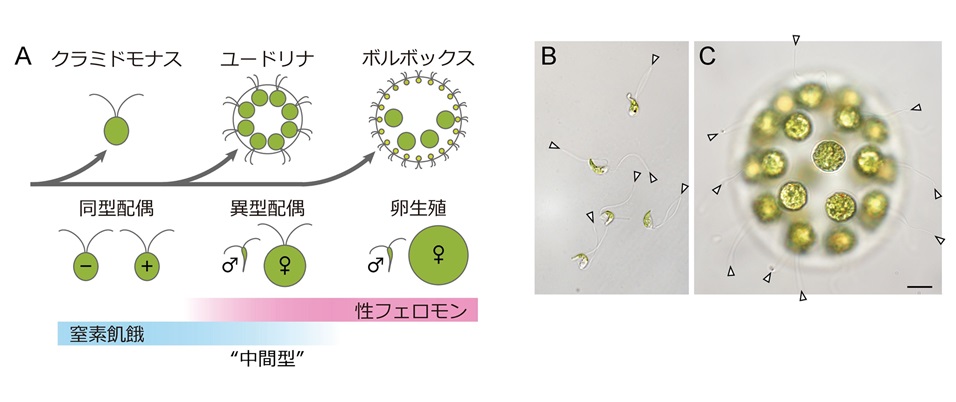

図:ボルボックス系列緑藻における配偶子の形態進化と配偶子誘導機構

(A)両者の関係性を示す模式図。同型配偶型のクラミドモナスでは窒素飢餓によって配偶子が誘導され、卵生殖型のボルボックスでは性フェロモンによって誘導される。本研究により異型配偶型のユードリナでは、雄性配偶子誘導に両方の要因が関与していることが分かり、配偶子誘導の仕組みにおいても“中間型”の特徴をもつことが示された。

(B, C)ユードリナの雄性配偶子(精子)(B)と 、雌性配偶子からなる群体(C)。雌雄の配偶子はサイズや形態が大きく異なるが、ともに鞭毛(矢尻)を持つ遊泳性の細胞である。BとCは同倍率。スケールバーは10 µm。

背景

多くの動物や植物の有性生殖は、小さくて運動性をもつ雄の配偶子(精子)と、大きくて運動性をもたない雌の配偶子(卵)が受精する「卵生殖(oogamy)」です。しかし、より原始的な単細胞生物では、雄と雌の配偶子が同じ形をして運動性をもつ「同型配偶(isogamy)」が一般的です。それらの中間段階として、雄と雌の配偶子の大きさが異なりますが、いずれも運動性をもつ「異型配偶(anisogamy)」という生殖様式も知られています。生物は、同型配偶→異型配偶→卵生殖の順に生殖様式を進化させてきたと考えられています。

ボルボックス類の緑藻には、単細胞で同型配偶型のクラミドモナス、16-32個の細胞が比較的小型の群体を作る異型配偶型のユードリナ、数百から数千の細胞が集まった大型群体をつくり卵生殖を行うボルボックスなど、3つの生殖様式を示す種が揃っています(図参照)。このグループ(ボルボックス系列)は、互いに近縁でありながら多様な有性生殖様式を示すことから、有性生殖の進化を研究する上で極めて有用なモデル生物群です。

これまでの研究で、同型配偶型のクラミドモナスでは「窒素飢餓」という環境条件によって配偶子が形成されることがわかっていました。一方で、卵生殖型のボルボックスでは、先に配偶子化した細胞から放出される「性フェロモン」が他の細胞の配偶子形成を誘導することが知られています(図参照)。しかし、ユードリナなどの異型配偶型の生物では、配偶子形成を誘導する要因が「窒素飢餓」なのか「性フェロモン」なのか、これまで明確ではありませんでした。

研究内容と成果

本研究では、この生物における雄性配偶子(精子)が形成される条件を詳細に解析しました。その結果、以下のことが明らかになりました。

- 雄株の培養上清に含まれるタンパク質性の性フェロモンを作用させると、窒素源の有無にかかわらず雄性配偶子形成が誘導される。

- しかし、性フェロモンがごく低濃度の場合は、窒素飢餓下でフェロモンの作用が著しく高まる。

これらの結果から、ユードリナの配偶子形成は「性フェロモンによる誘導」と「窒素飢餓による促進」という二重の機構で制御されていることが明らかになりました。すなわち、ユードリナは体制や生殖様式だけでなく、配偶子形成の仕組みにおいてもクラミドモナス(窒素飢餓応答型)とボルボックス(フェロモン応答型)の中間に位置することが示されました(図参照)。このことは、同型配偶・異型配偶・卵生殖という有性生殖様式の進化が、配偶子形成を誘導する仕組みの進化と密接に連動して起こったことを強く示唆しています。

今後の展望

性の進化の中間段階に位置するユードリナの有性生殖の研究は、生物がどのようにして「性」の仕組みを進化させてきたのかを探る手がかりになると期待されます。研究グループは今後、ユードリナの性フェロモン分子の実体の解明を進め、配偶子形成を誘導する分子機構の全貌解明を目指しています。

発表雑誌

■雑誌名: PLOS One (2025年11月21日[米国東部時間])

■論文タイトル: Synergistic effects of proteinaceous pheromone and nitrogen starvation on male gametogenesis in the anisogamous volvocine alga Eudorina

■著者: Hiroko Kawai-Toyooka*†, Makoto Ono*, Takashi Hamaji, Hisayoshi Nozaki & Masafumi Hirono†(*共同第一著者、†共同責任著者)

DOI: 10.1371/journal.pone.0326066

URL: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0326066

発表者

豊岡 博子 講師(法政大学生命科学部生命機能学科)

廣野 雅文 教授(法政大学生命科学部生命機能学科/法政大学大学院理工学研究科)

大野 真 大学院生(法政大学大学院理工学研究科生命機能学専攻博士課程)

研究助成

本研究は、日本学術振興会科研費「基盤研究(C)(代表:豊岡博子、課題番号:17K07510、21K06294)」、「学術変革領域研究(A)『ジオラマ行動力学』(代表:豊岡博子、課題番号:22H05692)」、「基盤研究(A)(代表:野崎久義、課題番号:16H02518)」の支援により実施されました。

【研究内容に関するお問い合わせ先】

法政大学生命科学部 講師 豊岡博子

TEL:042-387-6391 E-mail:hiroko.toyooka.37@hosei.ac.jp

【取材に関するお問い合わせ先】

法政大学 総長室広報課

TEL:03-3264-9240 E-Mail:pr@adm.hosei.ac.jp