春になると、毎年多くの花見客を迎える「外濠公園」。もともと立ち入り禁止だったこの場所を、市民に開放するよう要望したのは約100年前の法政大学の学生たちでした。1636年に開削された江戸城外濠は、明治維新を迎えて、防御システムとしての役割を終えたものの、しばらくは軍事施設と位置付けられていたのです。

法政大学は1920年に大学令により正式な大学に昇格し、翌年、九段上校舎から富士見校地(現在の市ケ谷キャンパス)に移転してきました。関東大震災の被害をほとんど受けなかったこともあり、学生数が急増すると、学生たちはキャンパスの目の前に広がる外濠の土手に憩いの場を求めました。土手には松やケヤキの老樹が茂り、芝生の緑も美しい絶好の休息場所だったのです。教員を務めていた作家の佐藤春夫も「あの芝草を見れば若い者は踏みたくなるよ」と擁護しました。しかしそこには、「此土堤ニ登ルベカラズ 警視庁」という川柳のような名文句が記された高札が掲げられ、立ち入りが禁止されていました。

-

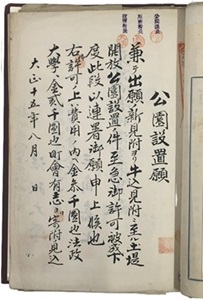

❶法政大学と地元住民で提出した「公園設置願」(1926年、東京都公文書館所蔵)

-

❷公園のベンチでくつろぐ学生たち(1930年代)

そこで、大学と学生たちは土手開放運動を展開し、地元住民と連名で当時の東京市に「公園設置願」を提出(❶)。その結果、1927(昭和2)年8月31日、牛込見附から新見附までの間が「土手公園」という名で市民に開放されることとなりました。公園設置にあたっては、法政大学もいくつかのベンチを寄付したといいます(❷)。

こうして第二のキャンパスを獲得した学生たちは、休憩のベルが鳴り出すとすぐに土手へ向かい、ベンチは満員になりました。公園内の空間という空間は背広と詰襟姿の学生たちでにぎわい、野球と活動写真(映画)と先生の話で盛り上がりました。外濠はそれまでも都市計画の一環で公園化の計画が練られましたが、この区画がいち早く実現された背景には法政大学と学生たちの存在が影響していました。

「土手公園」は1933年に現在の「外濠公園」に改称(❸)。戦争による空襲被害も乗り越え、今もなお、学生や市民の憩いの場として、法政大学と共に在るのです。

*学生たちと外濠のエピソードを含む映像シリーズ「法政大学の歴史・個性・文化」vol.6&7は、4月よりHOSEIミュージアムYouTubeで公開を予定。

❸いまも残る「東京市外濠公園」の案内

HOSEIミュージアム 2024年度秋学期テーマ展示

正岡子規文庫と図書館の戦後復興

【期間】2025年4月26日(土)まで

【会場】HOSEIミュージアム ミュージアム・コア(市ケ谷キャンパス 九段北校舎1階)

*子規の自筆ノート(レプリカ)を初出展します。

制作協力:法政大学 HOSEIミュージアム事務室

(初出:広報誌『HOSEI』2025年2・3月号)