校歌の制定や学生新聞の創刊など、学生文化の花開いた昭和初期を代表する本学教員の中に、文筆家として知られる内田百閒(ひゃっけん)の姿があります。

百閒は1889(明治22)年、岡山の造り酒屋の一人息子として生まれました。東京帝国大学(現在の東京大学)独文科に入学後、以前から傾倒していた夏目漱石の門弟となります。

大学卒業後、百閒は陸軍士官学校のドイツ語の教官となりました。その後、漱石門下生として交流のあった本学予科長(当時)・野上豊一郎の誘いに応じて、1920年、本学予科のドイツ語担当教授に就任します。

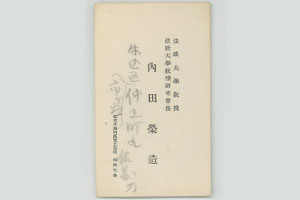

1929年、本学に日本の大学では初の航空研究会が結成されると、「話のはずみに乗って」その会長を引き受けます。間もなく、「すっかり飛行機に夢中になった」という百閒の名刺には、「法政大學教授」とともに「法政大學航空研究會長」の肩書が記されています。その後、百閒は学生がヨーロッパまで飛行し、各国の学生と親善交流を図る「学生訪欧飛行」を提案し、自ら飛行機の調達や援助の依頼に奔走します。

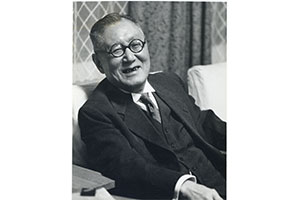

晩年の百閒

1931年5月29日、本学学生・栗村盛孝(当時経済学部2年)が操縦する「青年日本号」が、百閒の振る白い旗を合図に東京飛行場(現在の羽田空港)を離陸。この日は、たまたま出発の候補日の一つであった百閒の誕生日でした。青年日本号は8月31日にローマに到着。この快挙を記念し、飛行経路略図などを記した「学生訪欧飛行記念絵葉書」が作られました。

百閒は普段から学生たちに慕われ、例えば宴会後に一緒にいたずらに興じるなどの一方で、学生有志によるドイツ語劇「ファウスト」の上演を提案するなど学生文化の開花を後押ししました。

1934年、いわゆる「法政騒動」で辞職して以降も、法政時代の同僚や学生たちに囲まれて終生を過ごしました。

『百鬼園随筆』をはじめとする、独特の視点とユーモアに満ちた作品は、生誕130年を迎える現在に至るまで読み継がれています。

「榮造」は本名。鉛筆で、当時の居住地が書き入れられている

-

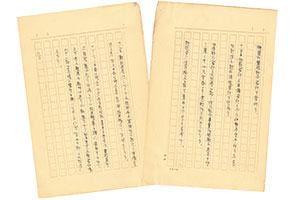

法政大学学生訪欧飛行委員会が発行した絵葉書(1931年)

-

略史、訪欧飛行記録、名簿などが記された航空研究会の会報原稿(1935年)

取材協力:法政大学史センター

(初出:広報誌『法政』2019年3月号)

これまでの「HOSEI MUSEUM」の記事は下記のリンク先に掲載しています。