“Say it with data.”——社会問題の現場を歩き、足で考える

「分野を特定せず、さまざまな問題について考察し、議論を深めながら物事の捉え方や社会を見る『方法』の習得を目指しています」と、ゼミの活動概要を紹介するのは陳黄さん。留学生として入学後、努力して語学の壁を克服。議論に積極的に参加し、文献の読解力も深めています。「主張の根拠を求めながら、客観性を持って語り合うことで、立場が違っても理解し合えることを学びました」と、自身の成長を喜びます。

ゼミ活動の中心は、文献の講読と意見交換です。最初に文献の要約を紹介する発表者は当日指名なので、授業では常に全員が発表資料を作成して備えます。「少人数のグループに分かれて討論するので、必ず発言の機会があります。自分の考えを伝えきれていないと感じることもあるので、先輩たちを見習いながら発言力を鍛えていきたい」と語る田口さん。向学心を持って議論に取り組むことで力を蓄え、自身の社会学的思考に磨きをかけています。

堀川ゼミでは、「裏付け」に基づいて論じること、自分を諦めずに自己ベストの更新を目指すことを重んじています。「本当に探求したいことは何か。とことん自問し、腹の底からテーマを選んでほしい」と語る堀川教授。その思いに応えるように、山室さんが選んだ卒論のテーマは「自分らしさ」。「『自分らしさ』とはどういうことか、どのように形成されるのか、それを求めてしまうのはなぜか。そうした問いの答えを追いかけています。社会学に加えて、哲学や心理学も視野に含め、学問の境界をまたいで取り組んでいます」。

夏のゼミ合宿も、2020年度はウェブ会議ツールを利用してオンラインで開催。「事前に文献の講読や要約のまとめを準備しておき、議論に臨むという流れは、例年の合宿と同じです。画面越しですが、3日間じっくり議論することができました」と振り返るのは藤原さん。自身の研究では、住宅街の景観の画一化に関する考察を始めています。「現場を歩いて、足で考えるのが堀川ゼミの信条なので、これからは現地調査にも出掛け、実例を集めながら考えを深めていきたい」と先を見据えます。

卒業後は公務員として行政に関わることを決めた森田さん。「堀川ゼミでの活動を通じて、自分の中に芽生えた問いと真剣に向き合い、答えを求めていくにはどうしたらいいか、問題解決の姿勢が身に付きました。

先生の親身な指導のおかげです。これからは、さらに視野を広げ、社会全体の問いを探求していきたい」と力強く語ります。

(初出:広報誌『法政』2020年11・12月号)

※今回はオンラインで取材しています

-

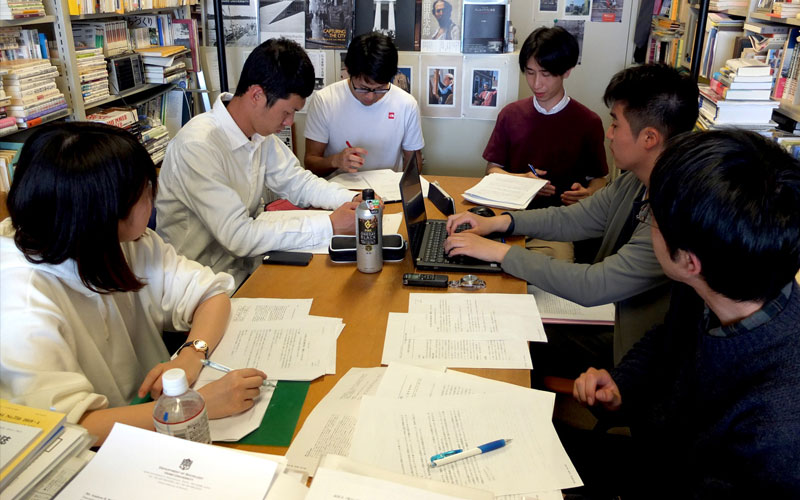

上段左から、堀川三郎教授、山室友希さん(社会学科4年)、陳黄作明さん(社会学科4年)、下段左から、 森田遼太さん(社会学科4年)、田口智尋さん(社会学科3年)、藤原有希さん(メディア社会学科3年)

-

ゼミは堀川教授の研究室にて、本に囲まれながらじっくりと議論を重ねている(現在はウェブ会議にて開催)

-

毎年恒例のBBQパーティー(写真は2019年)。時間をかけて作った料理を囲み、親睦を深め合う

-

卒論公開口頭試問の後はフレンチ・レストランでの本格的なディナー。ゼミ修了証を手に笑顔もほころぶ(写真は2019年)