プロフィール

大沼 紀子(Oonuma Noriko)さん

1975年岐阜県生まれ。1994年法学部政治学科に入学。2005年「ゆくとし くるとし」で第9回坊っちゃん文学賞の大賞を受賞しデビュー。ドラマ化もされた「真夜中のパン屋さん」シリーズ(ポプラ社)で注目を集める。現在、「路地裏のほたる食堂」シリーズ(講談社)の第4巻を執筆中。

登場人物にも、読者にも自分にも希望が残る物語を書き続けたい

累計140万部を突破した人気の「真夜中のパン屋さん」シリーズに続いて、屋台を舞台にした小説を執筆中の大沼紀子さん。大学時代は目を背けていた夢に、就職活動を機に向かい合い、自分なりのやり方で挑戦することを決心したと言います。

真実味を追求しながらも希望を感じられる物語に

現在は「路地裏のほたる食堂」という文庫シリーズの4巻目を執筆中です。私の小説は、なぜか主人公がいきなり知らない人の家に転がり込むというストーリーが多いんです。自分でそういう舞台を設定しておきながら、実際に書き始めると、そういうシチュエーションや登場人物のキャラクターに疑問を感じてしまい、その折り合いをつけるのにいつも苦労しています(笑)。

物語にはやはりストーリー性が必要なので、幸せなことばかりではなく、問題も起きれば、その問題と向き合うように登場人物を追い込んでいくことになります。執筆の大半はそうしたしんどい時間で、何とか自分で納得できるかたちの「救い」にたどり着けると、ほっとします。すべて解決するのでは真実味がないような気がしますし、未解決、未消化の部分が残りながらも、読者に希望を感じてもらえることを大切にしています。

日々の生活で心が温かくなったシーン、例えば青春真っただ中の高校生のおしゃべり、スーパー銭湯でのおばあさん同士の年季の入った会話などを盛り込み、書きながら私自身がそのシーンを再体験できるなど、書き手だからこそ味わえる楽しみもあります。

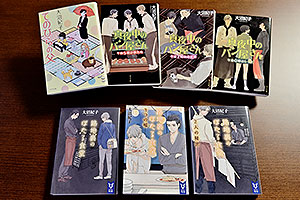

大沼さんの代表作。下列が最新シリーズ「路地裏のほ たる食堂」(講談社)

好きなことから意識的に離れた4年間

小学生のころから、小説や漫画を書いてみたいという淡い夢は抱いていました。もっとも、作品を書いたり、投稿したりしたことは一度もなかったのですが……。高校生になって、そろそろ現実を見つめなければと思い、夢見がちな性格を「矯正」できそうな法学部に進学しました。

まちづくりの第一人者である田村明先生の都市政策をテーマにしたゼミに所属し、政治文化論などの授業やレポートを通じて、疎遠に感じていた政治や社会は、自分が思っている以上に日々の生活とつながっていると感じました。

4年間書くことからも、読むことからも意識的に距離を置いてみたものの、就職活動という段になって、はたと考え込んでしまったんです。定年まで40年間も働くのに、気になることから目を背けたままでいいのか、やりたいことに一度きちんと向き合うべきではないかと。そして、書くことを仕事にできるかどうかを試してみるためにも、ひとまず就職して、生活基盤をつくろうと決めました。

政治学科のゼミ対抗ディベート大会の様子(511教室にて)。左から4人目が大沼さん

退路を一つずつ断って、書くことを専業に

就職したアパレル系企業の仕事は、予想以上の激務でした。やりたいことをやる前に体を壊しては元も子もないと思い、2年目には自分の時間を確保しやすい派遣社員に転じ、シナリオ学校の夜間コースに通い始めました。

しばらくは、派遣社員とライターの二足のわらじを履き続けていましたが、脚本の共同執筆の誘いがあって、思い切ってライター業に専念することにしました。小さいころから何かをやり切ったことがなく、ここで頑張らなければどこで頑張るんだと腹をくくったものの、正直、もう後戻りできないという不安もありました。

脚本の企画がことごとく流れ、やることがなくて焦りばかりが募る中、わらにもすがる思いで応募したのが「坊っちゃん文学賞」でした。幸いにも大賞を受賞できましたが、自信がついたわけでも、状況が大きく変わったわけでもありません。日々文章と向かいあううちに、まったく筆が進まなくなり、再就職を考えて、簿記の勉強をしていた時期もあったくらいです。無心になって計算や仕訳作業をするのがいい頭の体操になったようで、今でも求人情報を見ることはありますが(笑)、何とかマイペースで書き続けています。

どんな後悔も無意味ではない 意味はいずれ出てくる

学生時代に好きなことを遠ざけていたことで、逃した経験や出会いが少なからずありました。「書きたい」と宣言し、作品を最後まで書き上げる経験をしていれば、もっとシンプルに物事が進んだような気もしますが、4年間ぐずぐずしていたことも無駄ではなかったと思います。

20代のころは「ゼロか百か」と考えがちですが、一直線にゴールに行けた人にも、回り道をした人にも、それぞれに満足できる部分、できない部分があるのではないでしょうか。よく、やらないで後悔するより、やって後悔する方がいいといわれますが、どちらの後悔も無意味ではないし、意味はいずれ出てくると思います。

私も、きっといつか自信が持てて、自分の作品に満足できる日が来るという希望を持って、物語を書き続けていきます。

(初出:広報誌『法政』2019年11・12月号)