理論の裏打ちによりベストな選択を 実践に生きる視点を磨く社会人の学び

我流では限界がある

体系的に理論を学び深掘りする

篠原 私は新卒で建設業界の設備系企業に入りました。転職はしていませんが、会社が事業領域に合わせたM&Aを何度か行ったため、私もこの間、事業部門やシステム部門、企画部門と多岐にわたりさまざまな業務を経験しました。現在は総務部総務室の室長として総務業務全般を担当しています。管理者の立場で事業部の安定運営を支えるための企画や課題解決に取り組むほか、広報やサステナビリティではコミュニケーション活動や社会貢献活動を展開しています。

江川 私は製造、ITと異業種にまたがり転職していますが、主に人事領域のキャリアを築いてきました。現在はゲームアプリの開発、提供をはじめ多角的な事業を行う企業に在籍していて、約1年半前よりグループ会社のプロサッカークラブ運営企業に出向中です。ここでは人事全般をサポートし、人事制度の見直しや労働環境の整備、研修の導入など、社員のやりがいや成長につながる組織や制度づくりに取り組んでいます。

篠原 人材・組織マネジメントコースは人事畑の方が多いですね。私の同期は江川さんも含めて、半数は人事職です。

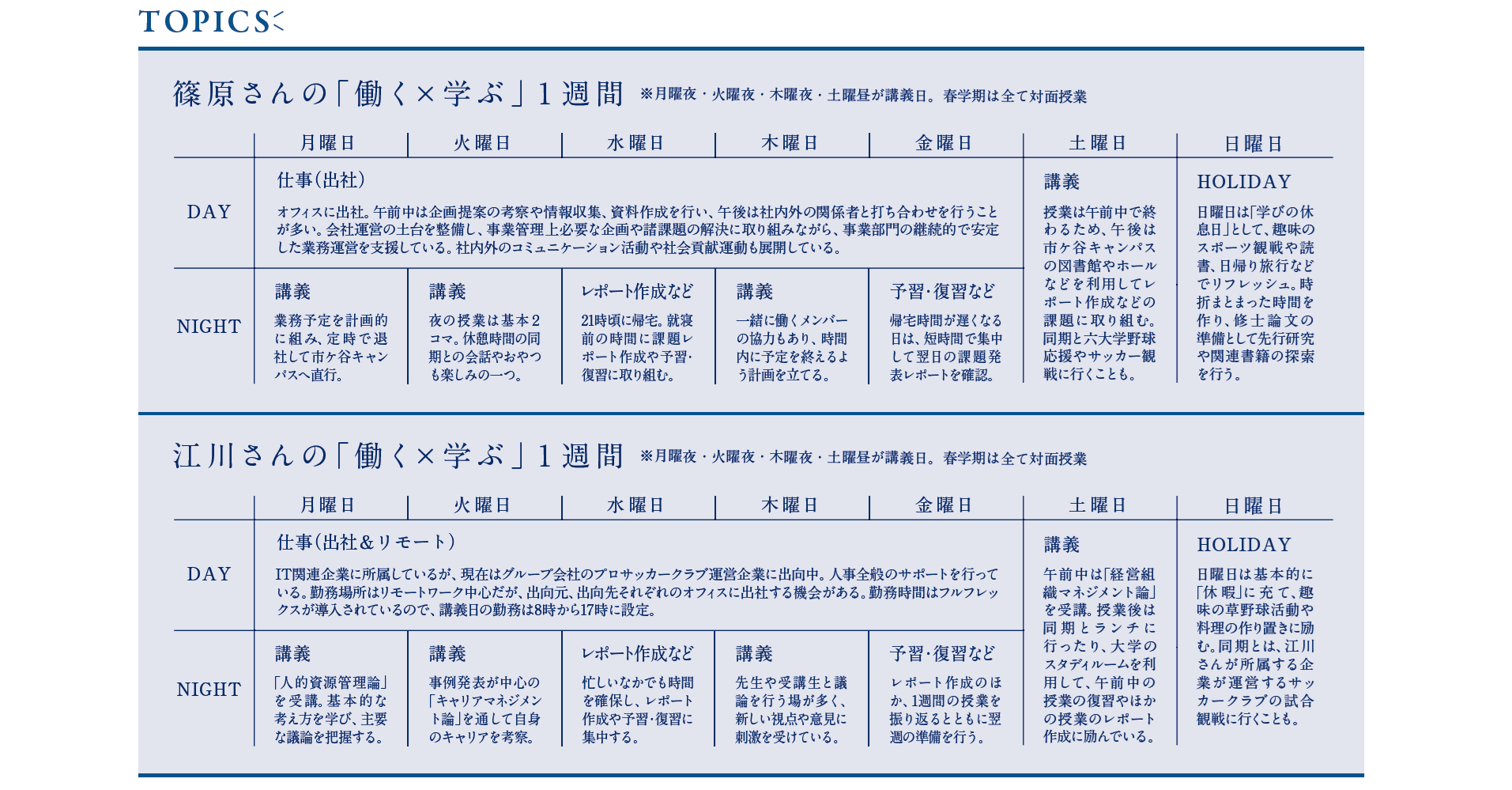

経営学研究科 修士課程 在学中 篠原陽子さん(写真左)

経営学研究科 修士課程 在学中 江川健さん(写真右)

江川 人事を学ぶ大学院ならやはり法政、というイメージがありますからね。同じ認識を持っている人事系の企業人も多いのではと思っています。

篠原 私は法政といえば「実践知」です。この言葉を初めて聞いたのは学生時代に遡りますが、キャンパス見学で感じた自由な雰囲気と相まって、ものすごく心に響きました。社会人になった後、きちんと経営を学びたいと思い、法政を選んだのも「実践知」が忘れられなかったからです。

私は働くなかで自分の考えや経験のみを頼りに「我流」で推し進めるのではなく、経営に関する理論や手法も知っておきたいと、時間を見つけては短期のビジネススクールなどでも学んできました。そんな私にとって、経営の原理原則を踏まえて体系的に理論を学び、深掘りできる環境がある大学院で学ぶのは一つの大きな目標でした。進学先はもちろん法政一択です。

江川 私も一択です。これからも人事領域のキャリアを築いていきたいので、人事から労働、組織と、かなり広範な分野の研究者が専任教員に名を連ねる専攻の環境がとても魅力でした。特に出向先で組織づくりに関わるなかで、篠原さんと同じく自分の経験だけでは限界があると気付いたため、しっかりと組織の理論なりメカニズムなりを学んだ上で、強い組織を作るために生かしていきたいと考えています。また、出向によりキャリアが分断されることなく、むしろ出向経験がプラスに評価されてキャリアアップできる社員のサポート体制にも興味があり、研究テーマに落とし込んでいます。

篠原 多くの企業にとって社員の長期キャリア形成は重要な課題ですね。

江川 仰る通りで、法改正(※2025年4月から65歳までの雇用確保が完全義務化)の影響や、70歳までの就業機会確保の努力義務も踏まえて、定年延長や廃止の機運も高まっています。所属する企業でも3年前に定年制度改定のプロジェクトが立ち上がり、私も中心メンバーとして参画し、定年延長を実施しました。実はこのことが大学院進学を決意するきっかけになりました。働ける期間が伸びるのであれば、その分自らの役割に応じたパフォーマンスや成果を継続して発揮する力がより求められます。アカデミックな理論や視点を学ぶことにより、俯瞰的に問題や状況を捉える力が鍛えられ、実務に生かせると決断しました。

互いを知り、結束する同期

専攻を超えた多彩な交流も

江川 人材・組織マネジメントコースの1年生は6名で、もちろん全員初対面ですが、たちまち打ち解けました。20代から50代まで年齢も幅広いのですが、まったく垣根を感じません。

篠原 最初に「キャリアマネジメント論」の授業で個人発表を行ったのが大きかったと思います。トップバッターの方が、自分が生まれた時から話を始めて。生育歴を語り合う機会なんて滅多にないので、一気に距離が縮まって結束が深まりましたね。

江川 仕事上の直接的なつながりはないものの、近しい業界や立ち位置で働いている、など、思わぬ関係性も分かりました。学生同士、利害関係がないため、共通する課題なども率直に話し合っています。また、公共政策学やキャリアデザイン学といった他専攻の方が授業を受けに来たり、逆に私たちが受講しに行ったりと、学びの幅を広げられる点も魅力です。

篠原 科目等履修生の方と一緒になる授業も多いですね。仕事との両立が不安な方は、単位もそのまま認められるので、まず科目等履修生から始めるのもいいと思います。会う度に私たちが「正課においでよ」とこぞって誘いますが、社会人の学びの場としてこれ以上の環境はありません。

江川 本当にそう思います。私がある意味衝撃だったのは、理論やメカニズムは「実践の前提」という教えです。社会人学生はどうしても、学んだことをすぐに仕事に生かそうと前のめりになりがちですが、そうではなく、自分が今いる状況において、実践に当たり何がベストなのか、選択肢を増やすことが大事だと。理論的根拠を持つことによって選択肢が増え、かつ正しく選べるようになる。この点がまさに社会人が学ぶべきポイントであり、真の実践知だろうと感じています。

(初出:『大学院入学案内2026』)

■ 関連リンク

お問い合わせ

法政大学 大学院事務部大学院課

TEL:03-5228-0551

E-mail:i.hgs[at]ml.hosei.ac.jp

※ [at] は「@」に置き換えてください。