2010.05.24

分かりやすい講義で、ソフトウエアの信頼性や品質管理を学ぶ

<理工学部は2008年に開設。学部4年生の所属は工学部経営工学科、院生の所属は工学研究科システム工学専攻>

経営工学科では、企業経営に役立つさまざまな計画技法や管理技法の知識や、それらを運用する能力習得を目指しています。木村教授研究室では、高度情報化社会を支えているソフトウエアの信頼性や脆弱性を定量的に調査する手法の開発や、統計的手法を駆使した新しい品質管理手法などを研究テーマにしています。

ゼミには4年生から所属(学科の改組に伴い、理工学部所属の現3年生からは3年生後期からゼミがスタート)。まずはソフトウエア開発のプロジェクトマネジメントに関する専門書を輪読し理解を高めます。「ソフトウエア工学では、いかに品質のいいソフトを提供できるかどうかが肝心です。幾つかのケースに対する先人の取り組みから、さまざまなことを学び取ってほしい」と木村教授は話します。

週1回のゼミでは輪番の担当者によるパワーポイントを使ったレジュメ発表後、木村先生のリードで積極的な意見交換が行われます。そして夏ごろから数人のグループに分かれて、本格的に卒論に取り組みます。「ゼミの仲間には、それまでの友達とは、また違った意味で触発されています」と話すのは伊藤大輔さん。フレンドリーな木村教授の講義は面白く、とても分かりやすいのだと目を輝かせます。

一方、「高校生の時に訪れたオープンキャンパスで木村先生の模擬講義を見たのが、入学のきっかけでした」と振り返るのは越田靖代さんです。1~2年次の学科の授業などを通じて木村先生の専門に興味を深め、ゼミの門を叩きました。西健太朗さんは「学生の目線に立って、要点をはっきり教えてくれるのも先生の魅力。メリハリをつけた時間の使い方など、授業外でも学ぶことはたくさんあります」と話します。

-

院生に指導する木村教授

院生に指導する木村教授 -

木村教授と学部生のゼミメンバー

木村教授と学部生のゼミメンバー

社会や暮らしを支えるソフトの信頼性を高める

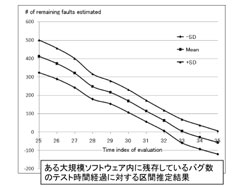

「ハードウエア(機械や機械部品など)とは異なり、ソフトウエアのプログラム自体は原理的には劣化しません。その意味からもソフトウエアに特化した信頼性評価手法が必要になっています。手法の確立は、社会や暮らしを支えている大規模なコンピュータシステムの信頼性を維持し、高めていくことにつながります。まだ他の人が取り組んでいないことも多く、社会に役立つことができるのがこの分野の研究です」と木村教授は力説します。

ソフトの信頼性とは、プログラムで求めた通りにきちんと動くことだけではありません。例えば、悪意的な攻撃に対する脆さ(強さ)も含まれます。脆弱性を定量的に評価する方法を研究開発することは、結果的に信頼性を高めることにつながり、ソフトの発展に寄与することになります。ハードと比べ、ソフトにはまだしっかりとした品質の管理図(コントロールチャート)は確立されていないことが多く、木村教授も、企業と共同で大型機械製造の制御ソフトの品質管理の研究に取り組んでいるそうです。

木村研究室では現在、学部生12人、院生5人(アメリカ留学中の院生も含む)が研究に励んでいます。「論文はもちろん、文書を書く際には『必ず責任を持ちなさい』と学生には強く求めています」と木村教授。優しい先生が授業やゼミで繰り返し時に厳しく諭す責任意識は学生にも深く浸透しています。

西村純さん(修士1年)は学部生だった昨年度、アルバイト先の店舗のデニッシュの最適発注量を、経験分析し、考察する卒業論文を書きました。現場の経営感覚を生かした内容でした。「経営に着目し、理系と文系の橋渡しができるような研究をすすめていきたい」とこれからの抱負を話します。