なぜ「ダイバーシティ・男女共同参画」と表示しているのでしょうか

本学のダイバーシティ宣言には性別に基づく差別を許容しないと明記されています。同様に、「年齢、人種、国籍、宗教、障がい、性的少数者であることなどを理由とする差別がないこと」も示されています。男女共同参画推進はダイバーシティ推進の一つの側面ですが、本ページで「ダイバーシティ・男女共同参画」と表示しているのは本学の男女共同参画推進への強いコミットメントに加え、「男女共同参画」の実現は「ダイバーシティ推進」の目標に近づくために不可欠だという思いを込めています。最終的には大学の全ての構成員にとって、活気に満ちた、革新的で、生命力あふれる教育・研究・就業の場を作ることであると考えます。

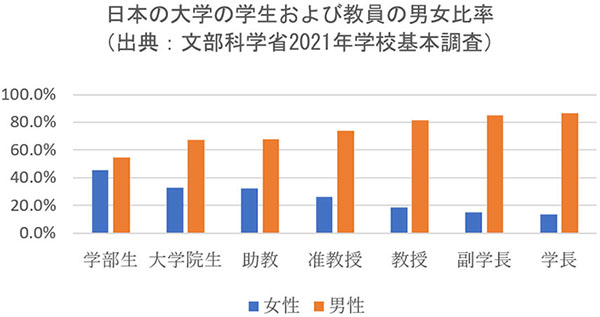

世界経済フォーラムが2021年に発表したジェンダー・ギャップ指数のランキングによると、日本は156国・地域中、120位と極めて低い実態にあります (https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf)。こうしたジェンダー・ギャップは高等教育の場でもみられます。大学の学生及び教員の男女比率を示す図*からは、大学内の職位が高いほど、女性比率が低い傾向がみてとれます。本学においても、女性教職員の能力発揮には大きな課題があるという現状認識に立ち、「男女共同参画」の観点から推進策を展開する必要性が高いと考えています。

女性限定の支援施策や理系女子学生の特別奨学金などのいわゆる「ポジティブ・アクション」や「女性○○%」という目標設定は、男性への差別ではないでしょうか

内閣府男女共同参画局はポジティブ・アクションを次のように定義しています。「ポジティブ・アクションについて、一義的に定義することは困難ですが、一般的には、社会的・構造的な差別によって不利益を被っている者に対して、一定の範囲で特別の機会を提供することなどにより、実質的な機会均等を実現することを目的として講じる暫定的な措置のことをいいます。」

https://www.gender.go.jp/policy/positive_act/index.html

また、ポジティブ・アクションに関連する条約や日本の法律上の規定もあります。

https://www.gender.go.jp/policy/positive_act/pdf/positive_action_001.pdf

ポジティブ・アクションについては、アメリカでも数十年前に同じような議論がありました。女性へのポジティブ・アクションは男性差別ではないかという批判については、長年にわたり、暗黙のうちに男性へのポジティブ・アクションがずっと行われてきたために、現在のジェンダー・ギャップがあるのだから、このギャップをなくすために女性へのポジティブ・アクションが必要であると説明されています。東アジアの国・地域においてジェンダー格差を埋めるには、積極的な措置をしない限り165年以上もかかるといわれています(https://www.weforum.org/press/2021/03/pandemic-pushes-back-gender-parity-by-a-generation-report-finds)。したがって、ポジティブ・アクションなどの積極的な対策を取ることが不可欠です。日本でも理系学部の女子枠や女子入学生対象の入学金支援制度が新設されてる大学があります。ジェンダーに縛られず、誰でも自由に生き方を選び、自分の個性や能力を伸ばせる学びの場、職場を作るために、今こそ、ジェンダー格差の現状やその背景にある社会の構造を明確に意識化し、その是正に向けた取組を積極的に進めるべきであると考えます。

2025年度中に女性比率を教員26%・職員管理職30%にするという目標数値にはどのような根拠があるのでしょうか

男女のように2つの属性が存在する場合に組織のあり方を根本的に変えるためには、少数派の割合は30%以上であることが必要であるとされています。30%という数値の後ろだてにあるのは「黄金の3 割」(クリティカル・マス) (連続的変化をつくり出す臨界点) 理論です(ロザべス・モス・カンター(1977)『企業の中の男と女(Men & Women of The Corporation)』Basic Books)。 組織においては、少数派が一定比率に達しないと、多数派による主導は変わらず、少数派の存在は組織文化や意思決定に影響を及ぼしにくいと言われています。15%程度までは、少数派は目立つ存在となり、成功しなければならないというプレッシャーを感じます。例えば、少数派である女性は、個人としてではなく全女性を代表する「トークン(象徴)」とみなされ、多数派から孤立し、実力を発揮することが困難な状況に置かれます 。それが 35%程度まで到達すると、少数派でも集団としてだけでなく個人としても認識され、組織運営や意思決定に影響を及ぼすようになるのです。 また、国連「ナイロビ将来戦略勧告」 に基づく内閣府の「202030」戦略においては、30%という数値が「クリティカル・マス」として、世界的に妥当であることが確認されています。

女性比率の数値目標の設定や、男女を区別するのは二元化されたジェンダーに当てはまらない性的少数者への配慮欠如ではないでしょうか。ジェンダーフリーのほうが適切ではないでしょうか

男女共同参画推進の最終的な目標はジェンダーにかかわらず誰でも自由に自分の人生を設計できるようにすることです。そうであるなら、「男」「女」間の比較や「女性〇〇%目標」の設定は男女共同参画推進と矛盾している、むしろ、ジェンダーフリー教育を行うべきではないだろうか、という意見もあります。確かに誰もが「男」「女」を自認しているわけではなく、「男」「女」という二元的な分け方は、どちらにも属さない人や、二元的な男性・女性のシステムに従わない人を排除しているとみられるかもしれません。 本学でも可能な限り性別の識別を行わない、不必要に性別を記載しない・記載を求めない、書類上の性別に「男」「女」以外の選択肢を用意することを通じて、包括的に扱う工夫をしています。

一方で、世界経済フォーラムが毎年発表しているように、日本では(世界各国においても同様に)「女性」というカテゴリーに属する人が依然として不利な立場に置かれていることは否定できません。現在の日本のジェンダー格差は深刻であり、このような格差を生み出している制度上のさまざまな問題があるため、単にジェンダーを意識しない、「男」「女」で物事を捉えることをやめる、というだけではこの格差を埋めることはできません。男女間の不平等を解消するためには、男女別集計が可能なかたちでデータを収集し、そのデータに基づいて現状分析を行い、必要な施策を検討・実施し、数値含めて現実を変えていくことが必要です。LGBT法連合会の声明でも、この問題について「固定的な性別規範の改善によるジェンダー平等を引き続き求めていくことを改めて確認するとともに、目的や合理性を無視した性別情報の一律の不取得や非開示に対しては敢えて懸念を表明する」というメッセージを伝えています(https://lgbtetc.jp/news/1787/)。内閣府男女共同参画局でも、同じような問題意識が共有されています (https://www.gender.go.jp/kaigi/senmon/keikaku_kanshi/siryo/pdf/ka8-6.pdf)。

今こそ、ジェンダーを意識し、なぜ今の社会は未だにジェンダーフリーになっていないのかを徹底的に考えて問題点を洗い出すことで、対策を練ることができると考えられます。

ジェンダー・バランスの実現は女性のためだけの取り組みなのでしょうか

ジェンダー・バランスがある学びの場や職場を作るのは女性のためだけではありません。教職員役職者(役員・学部長・学校長・研究科長・研究所長・ 職員管理職等)の女性比率が増加すると、多様な視点や発想が大学運営に活用されます。 研究者の育成環境や女性の採用・定着を促進する環境が構築されることで、本学から輩出される女性研究者の増加、女性教員の採用比率の増加、特に専任女性教員が少ない分野における女性教員採用比率の増加が継続的に進みます。キャンパスの男女共同参画が進むことで、研究環境の改善が期待され、男女問わず進学志望者が増加し、本学の社会的評価につながります。多様で柔軟な働き方の環境が整い、両立支援とキャリア形成が一体的に推進されることで、 ライフイベントを抱える教職員も、性別に関わりなく、職場における持続的な成長・貢献の見通しがもてるようになります。その結果、多様な人材活用が進むと共に、より優秀な人材が継続的に集まり、業務の効率化・高度化の実現が可能となります。こうしたさまざまな変革が進むことで、本学の社会的価値や評価が高まることが期待できます。