法政大学多摩地域交流センターは2月1日(金)、『第34回多摩シンポジウム×地域交流DAY2018~~実践知を高める地域と学生』を開催しました。田中優子総長による講演「多摩地域の価値と大学~江戸東京研究からの視座」や、初代の多摩地域交流センター長を務めた平塚真樹・総長室長のセンター設立にこめた当時のねらいを聞くことで、改めて、学生と地域が共に今の地域課題に向き合う意義や、大学周辺地域が歴史的に育んできた自立の精神を再確認し、「ここで学び・暮らすこと」を見つめる時間となりました。活動地域や行政、他大学の方々、各地のまちづくり関係者から学生たちまで、200人を超える方々のご参加をいただきました。日頃のご支援と合わせ、お礼を申し上げます。

第2部:「第34回 多摩シンポジウム」

◆前半 田中優子・法政大学総長 講演「多摩地域の価値と大学~江戸東京研究からの視座」(要約)

古代、5~6世紀ごろ、技能を持った高句麗人が多摩地域に渡来していた可能性がある。西からやってきた大陸・朝鮮半島の人たちの様々な技術がここに定着していった。一つは、布の文化。布を中心とした高度な技術が広がっていた。焼き物の文化もあった。相原駅の北側に須恵器を焼いた跡が残っている。ものづくりの技術を持った場所だった。

江戸時代になると、庶民が技術を展開して産業になっていった。江戸の商人たちが買い付けにくると現金収入が村に入って来る。豊かになり自分たちの誇りがあるから、何か起こると訴訟、一揆、集会で対抗した。これが後の自由民権運動につながっていく。

江戸の文化が流入し、文化も花開いた。長福寺の天井絵は、「江戸名所図会」を描いた長谷川雪旦の息子の長谷川雪堤の作だ。また、相原の青木家では漢学塾を開き、武道も俳諧もやっていた文化的エリートだった。西洋医学の分野でも、天然痘の予防のため種痘を普及させようと、相原の4人の医者たちが奔走した。

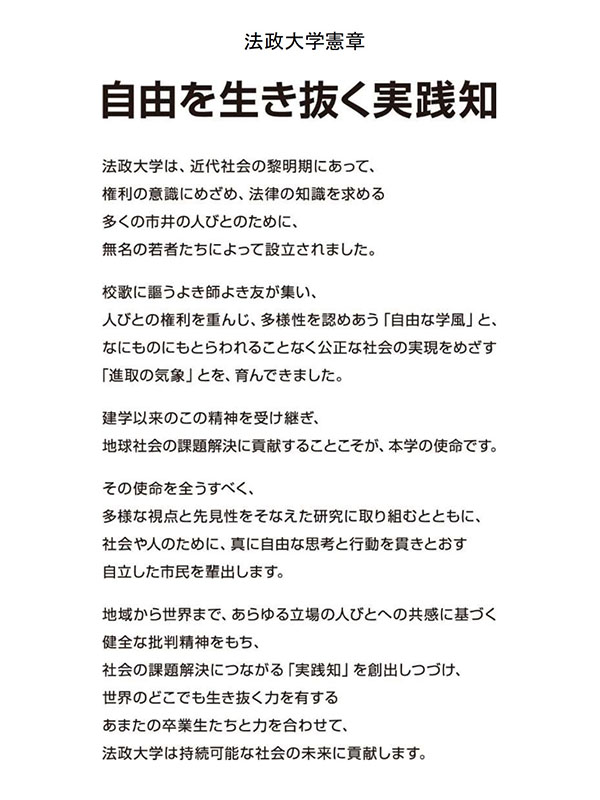

相原には他の土地にはないもう一つの特徴があった。それが「入会地」で、江戸時代、家畜の飼料、肥料にする下草を採取した共有地だった。明治に入り小学校建築の費用が問題になったとき、相原では入会地は売らないと決め、市民の寄付で学校をつくった。入会地で取れる木材を学校の基金の財産として賄い、1966年に町田市に寄付するまで入会地を残した。近代は「土地は私有」が基本で「共有地」は発想にないが、「国家」や「公」が変化する時に、相原の住民たちはただ巻き込まれていくのではなく工夫をした。法政大学が掲げる「実践知」には、「自由を生き抜く」が付いている。様々な外部状況に巻き込まれていく時、巻き込まれながらも自由を守るにはどうすればいいか考えるのが実践知だ。入会地はその例だ。

相原には寺子屋、塾が合計六つあった。子に教育を受けさせようという人がそれだけいた。江戸時代の教育では、議論のやり方を身に着けさせた。各地の藩士には議論の能力が備わっており、彼らが明治維新を動かし、自由民権運動へもつながった。多摩でも民権運動の結社が次々にできた。相原での演説会にも老若男女が集まり、「寒村なるに、演説の盛んなる地」と新聞に書かれた。こうした動きが近代に急に始まったわけではない。古代からの歴史があって、技術を背景に産業が興り、自立心や団結力がある地域となったところで、近代政府がさまざまなことを言ってくる、自分たちはどうやって生きていこうかと考えて起こった動きだった。

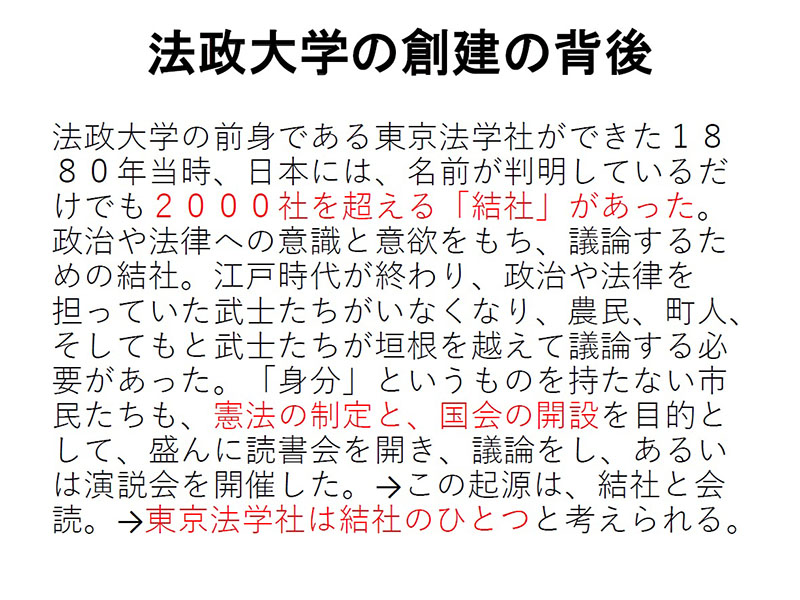

法政大学の前身の東京法学社ができたのは1880年。自由民権運動のピークだった。いろんな結社がつくられる中、法律の結社としてできたのが東京法学社で、学校という制度にのって大学となった。

多摩地域は、非常に高い技術を捨てなかったのが大事だった。蓄積されたものを捨てず、江戸時代にマーケットにつながった。江戸で学んで新しい知識を根付かせ、近代に入って行く。

今のこの場所だけを見て、その土地を判断しないでください。それぞれの土地に歴史がある。地方に行けばいくほど、非常に深い歴史がある。遡れば遡るほど個性的で、何か突出したものがある。地域の足元を見ることで日本の歴史はよくわかる。さらに注意して、日本の足もとについて見識を深めていただきたい。

後半:鼎談「多摩で学ぶ・暮らす豊かさを考える」

田中優子・総長、平塚真樹・総長室長(初代・多摩地域交流センター長)、図司直也・多摩地域交流センター長

多摩地域交流センターの設立意図

図司:センター立上げの時に、どうセンターを動かしていくか、多摩キャンパスとして地域のみなさんとどう関わりをつくっていくか、イメージされていたことを教えてください。

平塚:きっかけは2009年のキャンパスの食堂問題だった。食堂の一つが業者を変えても赤字の繰り返しとなる。発想を変え、この地域は市場原理とは違うものが豊かにあるのではないかと考え、地域のネットワークをたどって食堂事業をいっしょにやってみたい方はいないかと声をかけた。説明会を開いたらすごい数の方々が来てくださり、こんなに大学と何かやろうという方が地域にいてくださったのかとわかった。私たちが学んだのは、地域に目を向けることで大学が抱えている課題を一緒に解決できるということ。そうであれば、逆に、私たちも地域が抱えている課題となにかご一緒しながら、解決まで行かずとも、いっしょに悩んで行けるのではないかと。そこで、多摩キャンパスの中に地域との窓口となる部署をつくり、そこから何かを作って行こうと思った。センター立上げをご一緒していた現代福祉学部教授の大山先生(2代目センター長)が「地域まるごとキャンパス」という言葉を言ってくださって、それをキャッチフレーズにしようと始まった。学生たちにとってはキャンパスだけが学びの場ではない、地域がまるごとキャンパスだ。学生たちも学び、私たちも学び、地域の方々も学ぶという、そういう場を作ろうとなっていきました。

図司:それまで接点をもっていなかったところに入って行くというのはハードルは高かったのではないか?

平塚:センターが育つためには条件があるだろうと考えていた。四つあった。

一つは、教員、職員だけがコーディネートするだけでなく、学生がスタッフとなることがカギになるだろうと考え、そういう仕組みを作ろうとした。

もう一つは地域連携コーディネーターというポストを複数作ろうということだった。大学と地域をつなぐとき、特に学生たちが地域に出て地域と大学がつながる時、地域の育成力、包容力がないと信頼関係途絶えてしまいがちだ。コーディネーターはそういう学生と地域の信頼関係をつくっていくうえで大事だろう、教員とか職員ではなく、しっかり位置付けていこうと話し合った。

もうひとつは「助成金」のしくみを作った。地域で活動するときに経済的負担が障壁にならないように、助成金の仕組みをつくって、活動の機会をできるだけ開こうと考えた。

最後に、地域の中で学生たちを育ててくださる方々とのいい出会いを見つけていきたいと考えた。長い目で、時にきびしく、時にあたたかく見てくださる、そんな地域の方々が大事な条件だと考えた。

何も実体がないところからやってきて、そういうものが組み合わさることで進化というか、こういった場ができるというここ数年間のプロセスに驚き、胸を打たれた。

田中:多摩にある多摩キャンパスでなければできないことがあるはずで、その一つを交流センターが担っていると思う。多摩の教員だったので感じるのは、学生が自分で様々なことをやっていく、ゼミ活動も授業もそうだが、自ら作り上げていく傾向が非常に強い。そういう力が多摩キャンパスだからこそ伸びたというのをもって卒業していくというのが、多摩キャンパスの中心的なことだと思う。

「学生は入れ替わる」が…

図司:会場の質問から考えたい。「学生は入れ替わる」という点について、大学の宿命とも言えるがどうでしょうか。

平塚:私は、人は代わるが学生はつながっていくと感じる。「たまぼら」の顧問になっていて話を聞くが、卒業した人たちがどこかで見守っている。卒業した人たちにとっても、働き出しても自分の根っこになっている部分もある。学生同士のタテのつながりは力だなと感じる。人が偶然まったくいなくなって途切れてしまうこともあり得なくはないが、学生時代に自分を育ててくれたという経験があると、卒業してからも戻って行きたい場所になる。実際に戻って来ることもあって、今の学生を見てはらはらしたり、もっとよくなったと感じたりということも聞く。人は入れ替わるが学生は続いていくと思う。

田中:不思議だが、大学には個性がある。卒業していく学生たちが在学中にいっしょに活動していた下級生に何かを伝えていく。姿勢を見せたり、生き方を見せたり、価値観を伝えていく。そういう意味で、学生は入れ替わって行くが、つながっていくものがあると思う。あいまいな存在として活動した経験が、多摩キャンパスの歴史として伝わると強いものがある。単にフィールドワークしたというのではなく、日常的に地域にいるのは本質的に非常に強い。仮に仕組みをつくって、地域のなかで学生が暮らすといった仕組みができたら、たった4年でも、受け継がれる関係として大学の歴史の一部になっていくと思う。

図司:私も大学院生のときに地域づくりインターンの会というのをやっていて、農村で活動していた。やっているのは学生だが20年続いている。総長が言うような歴史性というか、DNAのような受け継がれていくものがあるのではないか。プロジェクトが成熟すると下火になる時もあって無理に繋げなくてもいいかなと思うが、学生も続けたいという思いや、地域もなんとかしてあげたいという種火がある時はつながっていく。センターが受け皿になるといいと思う。

今泉靖徳さん(八王子保健生協):今泉と申します。館ケ丘団地で活動していました。学生さんたちといっしょに住民さんたちも取り組んでいく。学生が卒業することでなくなる活動もあるが、住民さんはこれしてもらった、ああしてもらった、楽しかったとしっかり覚えている。学生たちが若い柔軟な発想で何かやった後、地域側がすてきだなと思ったら活動を引き継いだらいいのじゃないかと思う。年功序列じゃないので、学生がやったことを地域が引き継いで、また学生に伝えていく、といったことをやっていってもいいのではないか。学生がいなくなることを恐れなくていいのではないかと思う。

図司:学生は心配してしまうところがあるが、地域のみなさんはずっといらっしゃるので、そこで繋いでいただけるということだと思う。

学生の成長、学びについて

図司:会場から質問があったが、活動に参加する前後の能力向上度は測っていない。あまり評価するようなことでもないと思う。社会人として巣立って行く時にそういうところはしっかり見えてくるのではないか。学部のゼミとかで学んでいる学生と、センターで活動している学生との育ち方の違いはあるだろうか?

平塚:就活が近くなった時に、自分はまだ活動続けていきたいが、周りに取り残されるのではないか、というジレンマを活動している学生から聞くことがある。私は経験的に、そういうことをやっている学生さんは大丈夫よ、と言う。相手が見る目があれば、大学時代どれだけいい経験をして、どれだけ人と揉まれて悩んで、どれだけ育ったかを見ると。前半の報告で、活動について課題がある、悩みがあると話してくれたのがよかった。活動は常にプロセスでしかない。ストーリーが次のストーリーを呼んでいくプロセスの中で時間を過ごしている学生は、就職の場面でも、練習したりそのための即席の勉強をしなくても、素の自分で立てる、そう思っています。

図司:田中総長、多摩で学ぶ豊かさという点でどうか。

田中:それぞれの地が抱えている社会的課題がある。多摩地域は多摩地域で課題がある。さらに、少子高齢化というたいへんな課題があり、私たちの社会の巨大な課題としてひしひしと迫ってきているが、それを共有することが大事だ。地域と密接に具体的にそこの人たちとお付き合いして、声を聴いて自分たちが考えることで、日本全体の課題を見ることになる。いずれ世界全体への眼になっていく。この狭い世界でいいということではなく、それを通じて広い視野、思考力を持てるようになる。そんな課題をお互いに抱えていくということだ。

もう一つ、地域の特性を生かして新しい仕事が大学を中心に出てくるかもしれない。大学そのものが自分たちのほうから業を起こそう、大学が主導権を握りつつ、企業といっしょに何かをやっていく。こういうことがこれから新しいやりかたとして出てくる。研究するだけでなく、研究が産業と結びついていく。多摩地域は昔そうだった。古代から技術がマーケットとつながっていた。大学とともにそういう地域をつくっていくことを考えてもいいのではないかと思う。

未来に向け課題と向き合う時、過去の歴史に学ぶ視点をどう活かすか

図司:総長に講演で話していただいたのは歴史に学ぶ、足元に学ぶというメッセージだったと思う。今の課題に向き合って、クリエイティブにイノベイティブに未来に向けて解決を考えるという時に、そこから未来に向けていかに展望を持っていくのか。

平塚:田中先生が語った相原では、そこが、自由を生き抜いてきた土地だったということが語られた。技術、産業の基盤があって、文化や医学や学校があって、そこに生きてきた人たちが世の中の不条理にぶつかったときにはちゃんと立ち上がって、自分たちのコミュニティや秩序をもとめて、自由な自律的な空間を大きな社会の中でもみくちゃにされながら守ろうとしてきたという話だと受け止めた。法政大学憲章「自由を生き抜く実践知」が目指そうとしているものと相原の歴史がすごく重なり合い、この土地に法政があることの意味を実感できた。この土地の良さを開花させ、歴史の中に埋めこまれた土地の自立心、スピリットをもっと強くしていくことは法政を強くしていくことになると思った。

「多摩地域形成論」という授業を開講しいろんな角度から地域のことを学んでいるが、もっとこの地域を学ぶパートがあったほうがいいし、地域の人たちとその授業科目をつくっていけるといいと思った。

図司:「ここにいる」ということは私も今、気にしていることだ。農山村の過疎地域だと、先祖代々伝わってきたものが薄れたり、引っ越しできるようになると、ここにいる意味が感じられなくなって、よそに出たいとなる。会場からあった「住民に危機感がない」という話も、まずはここにいたいと思う、ここにいる意味を感じてこそ危機感も出るのだろう。「ここにいる意味」をもう一度かみしめたいと思う。

田中:歴史は語るものだ。文献とか証拠を並べるだけでは意味がない。最終的にはこういう物語があるという語り方に価値観がある。それを人が受け取って語ると、土地の語りができてくる。それが歴史だ。4年間しかいないが、学生たちにもそれを渡してほしい。学生たちも、その物語を自分たちの物語として受け取ってほしい。昨年、江戸東京研究センターの鼎談があったのだが、テーマは「アバター」だった。一人の人間の中に何人もの人間が生きている、それを大事にしましょう、活用しましょうということだった。自分自身の中にいろんな物語を持っていることが、人との共感の入口になる。いろんな人と会った時にそれは使える。「物語としての土地」というものを身に付けていくのが人間として大事だと思う。

図司:最後に一言ずつ。

平塚:今日はこんなに豊かな時間をご一緒させていただいてありがたかった。さきほどプロセスと言ったが、来年、再来年と少しずつ新しい物語と進化があると思う。これからもお付き合いいただきたい。学生のみなさんにも継続して活動していただきたい。

田中:地域のみなさん、ありがとうございました。いろんな大学のキャンパスが都心回帰しているが、法政はいろいろな展開、いろいろな変化はあると思うが、ここでずっとお世話になります。江戸東京研究センターも多摩で催しをやることに関心をもっている。今回のようなシンポのようなものや、もっと研究寄りのものや、様々な催し物を展開していけると思うので今後ともよろしくお願いします。

図司:今回総長に来ていただいたことで、少し広い視野で考え、長い時間軸で考えられたと思う。

センターをハブにして地域のみなさん同士がつながり合うということが、他の大学には案外ないらしい。みなさんと一緒につくってきている多摩キャンパスらしさを発信できるよう、私自身もサポートしていきたい。長時間ありがとうございました。