中標津町SDGsフィールドワーク2024を実施しました

中標津町SDGsフィールドワーク2024を実施しました

法政大学は、北海道および中標津町と共同で、「中標津町SDGsフィールドワーク2024」を実施しました。

中標津町は、北海道の東部、世界自然遺産の知床の基部に位置し、雄大な自然景観、国内有数規模の酪農等で知られています。

一方で、他地域と同様に人口減少・少子高齢化が大きく影響し、後継者・担い手の不足、特に若年層の町外流出等の課題を抱えています。

本プログラムでは、上記のような中標津町の課題である「若者に選ばれる地域になるために必要なこと」「若者が活躍できる地域になるため必要なこと」をテーマとして、現地フィールドワークを通じてSDGsの視点で地域課題を考えました。

事前学習(8/22)

8/22には、法政大学市ヶ谷キャンパスの会場と、北海道、中標津町をオンラインでつなぎ、事前学習を行いました。

当日は、まず北海道庁様から北海道の現状についてご説明いただいたうえで、実際にフィールドワークを行う中標津町様より、町の現状と課題についてご説明いただきました。

さらに、人間環境学部・金藤正直教授より、地域の分析方法と題して、現地フィールドワークを行ううえでの分析法について講義いただき、現地フィールドワークに向けて方法論的観点からの視野も深めました。

その後、中標津町様より再度フィールドワークに関するご説明があった後、参加者がグループに分かれ、事前学習の感想やフィールドワークへの期待を共有し、参加者間での交流も行いました。

現地フィールドワーク(9/12~9/14)

1日目(9/12)

9/12からは、学生15名が参加し、2泊3日の行程で現地フィールドワークを実施しました。

1日目は、バスに乗って市街地を散策し、中標津町様より町をご紹介いただきました。またその後は、西村穣中標津町長に表敬訪問し、自己紹介の後、意見交換を行いました。事前学習での内容や事前に町の様子を実際に見学したこともあり、参加者からも積極的に意見や質問が発表され、町役場の方々との実りある交流の時間となりました。

-

中標津町長表敬訪問の様子

-

中標津町長との集合写真

2日目(9/13)

9/13は、午前中にRaRafarm中標津を訪問し、中標津町の基幹産業である酪農業を見学しました。先進的な科学技術を用いた酪農業を学びました。またその後は、中標津町のランドマークである開陽台を見学し、高台から中標津町の全体像を視察しました。午後にはあらためて中標津町の現状と課題、そして夕方の「わかものまちづくりフォーラム」に関するご説明を受けた後、実際に市街地を散策し、町の視察や町民の方々へのインタビューなどのフィールドワークを通じて、積極的に中標津の町民との交流をはかる様子が見られました。

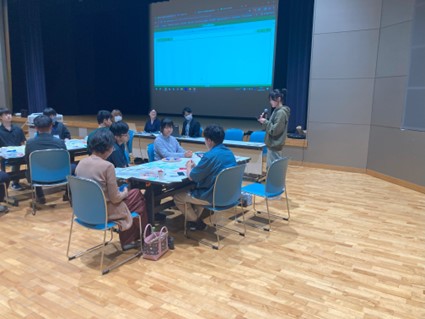

夕方からは「わかものまちづくりフォーラム」に参加し、中標津町で暮らす高校生や若者の皆様と交流しながら、町の課題を議論し、その解決策について検討しました。最後はグループでの検討内容を町長の前で発表し、直接提案ができる大変有意義なプログラムとなりました。

-

RaRafarm中標津での視察見学

-

「わかものまちづくりフォーラム」での発表の様子

3日目(9/14)

9/14は、隣町の標津町にある北方領土館を訪問し、北方領土学習を行いました。まずは標津町のご担当者から、北方領土館の概要のご紹介がありました。その後は、実際に北方領土出身の元島民の方の講話をお聞きしました。これまでの歴史や取り組みを学び、北方領土問題について深く考える大変貴重な機会となりました。

-

北方領土館でのご説明

-

北方領土の元島民の方の講話

参加者の声

- 今回のFWを通じて、日本の地域社会の存続や産業現状について多くの学びを得て、大変勉強になりました。

- 大学の授業では学べないことを多く学び、吸収することができ、普通に過ごしてたらありえないような特別な体験ができました。

- 自分たちで実際に中標津町の方に声をかけて話を聞くことが出来て、より中標津の現状を知ることが出来ました。

- 町について多くを学び、既存の問題に対する解決策を提案することや、他の学生の視点を聞くことが非常に興味深かったです。

- 普段関わらない他学部の学生と接する機会があり、自分が知りたいと思っていたことを知ることができました。

- とても良いプログラムだったので、また来年も誰かがこのプログラムで貴重な経験ができるように実施してほしいです。ありがとうございました。

法政大学では、今後も引き続き北海道と連携しながら、様々な取り組みを推進してまいります。