<陸前高田市×法政大学> 現地フィールドワークを実施しました

<陸前高田市×法政大学> 現地フィールドワークを実施しました

法政大学と岩手県陸前高田市は、2019年に「SDGs推進連携協定」を締結し、2020年度からは、共同で、SDGsの課題解決に向けて考える「SDGsワークショップ」を実施しています。

2024年度は、陸前高田の夏の伝統行事である七夕まつりへ参加し、地域住民の皆さんとの交流を通して、地域の伝統文化を次世代へ継承していくことの課題や、地域コミュニティの在り方等を考えることをテーマに、本学学生15名が参加し、事前学習を経て、現地フィールドワークを実施しました。

事前学習(7月17日)

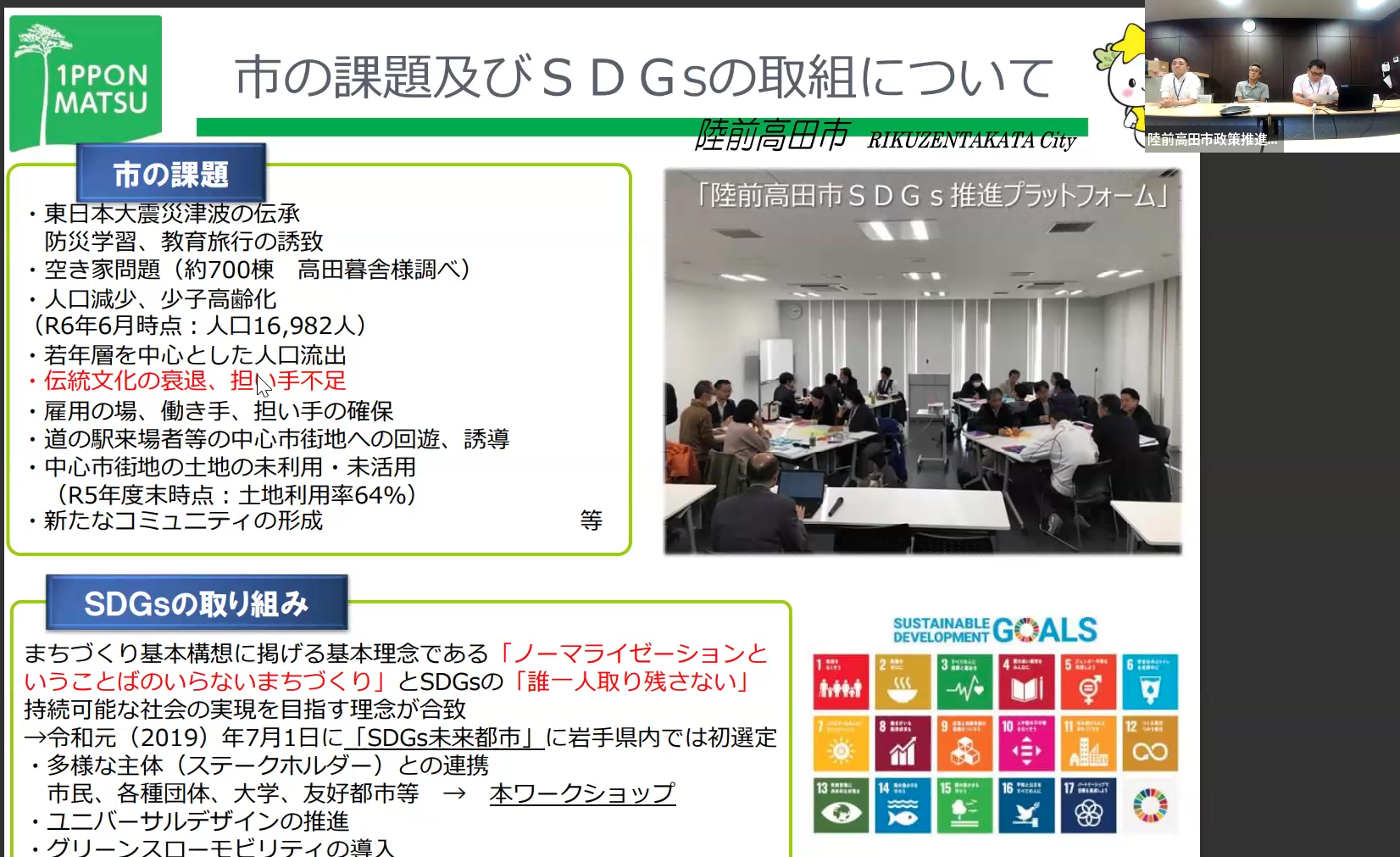

7月17日には、法政大学市ヶ谷キャンパスの会場と陸前高田市をオンラインで繋ぎ、事前学習を行いました。

参加者全員による自己紹介ののち、本学と陸前高田市とのSDGs連携の経緯が説明され、続けて陸前高田市役所様より、陸前高田市の概要や課題等が説明されました。

その後は、今回の中心となる七夕まつりに関する説明を受けました。陸前高田市では、毎年8月7日(旧暦の七夕)に「うごく七夕」(高田町)と「けんか七夕」(気仙町)の2つの伝統ある七夕まつりが開催されています。事前学習では、今回のフィールドワークで実際に参加する、高田町のうごく七夕について、背景や由来、東日本大震災を経た現在の課題等が紹介されました。

-

事前学習の様子

-

陸前高田市による説明

現地フィールドワーク(8月6日~8月8日)

1日目(8月6日)

8月6日からは、学生15名が参加し、2泊3日の行程で現地フィールドワークを実施しました。

1日目は、陸前高田市役所よりプログラムを開始しました。まず最初に、うごく七夕に関する具体的な説明を受けました。実際に参加させていただく中央祭組の黄川田敏朗さんより、祭り当日の流れや、飾りつけの制作方法など、実演を交えて詳しくご説明いただきました。その後、陸前高田市・佐々木拓市長を表敬訪問しました。佐々木市長からは、伝統ある七夕まつりも少子高齢化による担い手不足などの課題を抱えており、新たな視点で、課題解決に向けた気づきが得られることを期待していますとのお言葉をいただきました。その後は学生からの質問にもお答えいただき、活発な意見交換の場となりました。

1日目の最後は、震災遺構の視察を行いました。現地ガイドの方の案内のもと、奇跡の一本松や旧陸前高田ユースホステルを見学し、最後は、14.5mの津波が直撃したタピック45(旧道の駅高田松原)の内部を見学し、津波被害の現実を目の当たりにしました。

-

「うごく七夕」の説明を受ける様子

-

陸前高田市・佐々木市長を表敬訪問しました。

-

震災遺構「奇跡の一本松」と「旧陸前高田ユースホステル」

-

震災遺構タピック45の内部を見学

2日目(8月7日)

2日目、「うごく七夕」本番となる8月7日は、終日、中央祭組の皆様と参加しました。東日本大震災での壊滅的な被害を受け、町内会をもとに構成する各祭組とも、居住の分散や高齢化等による担い手不足が課題となっています。当日の朝行われた中央祭組の出発式では、全員での黙祷ののち、開式挨拶の中で「お祭りは、やめることは簡単だが、また始めることは難しい。自分が生きているうちはやめない。(本日来ている学生さんたちには)なぜ継続できるかを是非学んでいってほしい。」とのお話しもあり、地域の方々の思いも受け止めながら、昼の部の山車を引きました。

その後は、夜の部開始までの間、民間の震災遺構である米沢商会ビルを訪れ、中央祭組のメンバーでもある米沢祐一さんから直接、震災当日の生々しい状況・体験談を伺いました。米沢さんが津波の難を逃れたビルの屋上にも実際に上がらせていただき、津波被害の恐ろしさを実感しました。米沢さんからは、13年経ったいまでも震災当日の記憶と向き合い続けていることや、ご家族の方を含め、亡くなった方々が大好きだったうごく七夕を続けていくことは、亡くなった方々を思い出すことであり、鎮魂の思いで続けているとのお話がありました。

その後、夜の部に参加しました。今年のうごく七夕は震災後初めて各祭組の山車が一同に集結して行われ、一層勇壮なお祭りとなりました。参加学生は、お囃子が鳴り響く中、中央祭組のみなさんと共に、多くの祭組と行き交いながら山車を引きました。

-

山車を引く様子(昼の部)

-

多くの山車が行き交う夜の部の様子

-

(米沢商会ビル)米沢祐一さんより発災時の生々しい状況を伺いました

-

(米沢商会ビル)津波到達点となったビルの屋上

3日目(8月8日)

3日目は、陸前高田市防災課の中村吉雄課長より、「災害による市町村の役割」をテーマに、防災に関する講義を受けました。東日本大震災による被害の実態や震災当時の行政の対応が紹介され、中村課長からは、災害はどれひとつ同じものはなく、そのうえで事例を学ぶことの大切さや、自助・共助・公助の在り方・重要性が改めて説明されました。

その後は、市内で運行するグリーンスローモビリティ「モビタ」の乗車体験を行い、ガイドの方のご案内のもと市内を巡りました。現地フィールドワークの最後として、陸前高田市役所で全員での振り返りを行い、プログラムは終了しました。

-

陸前高田市防災課・中村課長による防災に関する講義

-

陸前高田市役所にて

参加学生の声

- 米沢商会ビルの1番上に立った時に、これまで以上に津波の恐ろしさを実感しました。実際にその高さに立ってみると、言葉にできないものを感じました。それ以上高いところに行けないところに居た場合、死を覚悟しながら過ごす時間はどんな思いだったのか想像しきれない。今回のプログラムを通して、人の強さを感じました。自然相手には人はとても無力で争うことができないですが、そのような中でも亡くなった方を思いながら必死に前を向いて、今ある命を大切にしていく姿勢をこの目でみて、肌で感じたことが、陸前高田に来た意味だと思いました。

- 昼の七夕祭りでは、陸前高田のお祭りという「文化」と捉えて参加していました。その後の米沢商会ビルの見学で、被災者視点の七夕祭りに対しての想い(亡くなった人も七夕祭りが大好きだったことや、以前は中央地区が賑わっていてお祭りも盛り上がっていたこと)のお話を聞き、夜の部では伝統文化という捉え方だけでなく、亡くなった方の思いを継承した震災復興への意味も含まれることを感じました。昼の部と夜の部で七夕祭りに参加する心構えが変わったことがとても印象強かったです。

- 七夕祭りでは、山車がすれ違う時、地域の人が声をかけあっており、人と人との繋がりの濃さを感じました。単なる伝統行事という1面だけでなく、震災を乗り越えた象徴、鎮魂のような1面も感じました。

- 今回のフィールドワークに参加してみて、自分が災害や伝統の継承について、他人事として、またどこか遠くのこととして捉えていたことが身に染みて分かった。被災者の方のお話をその場で向き合いながら聞いていると、テレビや新聞などで同じことを聞くよりも、ありありと情景や被災者の方の気持ちが想像され、聞いているだけでも恐怖を感じ、実際に場所に行ってみるとどれほど恐ろしい災害なのか身近に感じられた。また、伝統のお祭りに参加してみて、継承していくことの難しさを痛感した。今までは観光客を増やして有名にして継承者を増やせばよいのではないか、などと思っていたが、実際に参加してみて、そんな簡単なものではないと感じた。山車をつくるための技術、消滅した町内会、山車を引くためには多くの人が必要なことなど、参加してみないと分からないことが多かったと感じた。現地で実際に体験してみて、自分事としてどうしたらこの素晴らしい祭りを継承していけるのか、簡単な問題ではないけれども、深く考えることができた。この経験をこれからの学びに活かしていきたいと思う。

法政大学では、今後も引き続き、SDGsの達成に向け、陸前高田市と連携して取り組みを進めていきます。