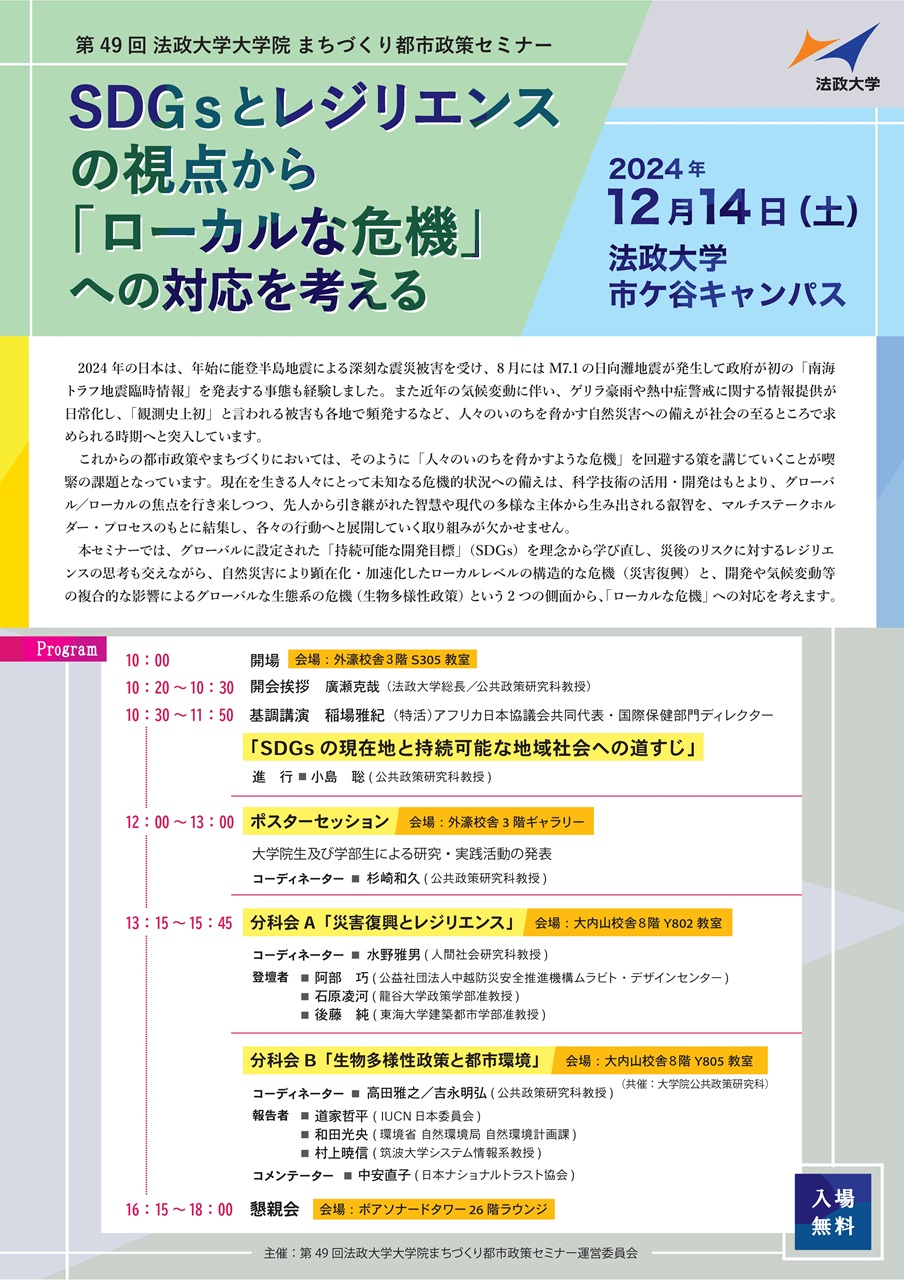

第49回法政大学大学院まちづくり都市政策セミナーが開催されました

2024年12月14日、第49回法政大学院まちづくり都市政策セミナーが市ヶ谷キャンパスで開催されました。午前中の基調講演から多くの方々にご参加いただき、主催者として心より感謝申し上げます。

第49回セミナーでは、「持続可能な開発目標」(SDGs)を基本テーマとし、特定非営利活動法人アフリカ日本協議会共同代表の稲場雅紀さんの基調講演を通じて、グローバルな観点からSDGsの現在地についての理解を深め、地域社会における今後の取り組みを展望しました。

これを受けた2つの分科会では、自然災害により顕在化・加速化したローカルレベルの構造的な危機と、開発や気候変動等の複合的な影響によるグローバルな生態系の危機に着眼し、「ローカルな危機」への対応を実践的に考えるとして、前者については「災害復興とレジリエンス」、後者については「生物多様性政策と都市環境」をテーマに議論をしました。

以下、基調講演と2つの分科会、大学院生や学部生が各々の研究活動や地域実践について説明した学生ポスターセッションの概要を紹介します。当日、参加されなかったみなさまにもご一読いただければ幸いです。

第49回法政大学大学院まちづくり都市政策セミナー運営委員会

■ 基調講演「SDGsの現在地と持続可能な地域社会への道すじ」

ローカルSDGsを取り上げる午後の分科会へのイントロダクションとして、NGOの立場でSDGsの国際舞台にかかわってきた稲葉雅紀氏は、2030年のゴールまですでに折り返し地点を過ぎたSDGsの現在地について語りました。稲葉氏は冒頭から、「満身創痍のSDGs」という言葉を使い、国際社会においてSDGs疲れや不信、ブランド力の低下が顕在化してきており、他方、アメリカの政治的分裂がSDGsの斜陽化に拍車をかけていると説明しました。その上で稲葉氏は、「地球1.69個分で運営される人類社会を変革する」という理念と、テーマを限定する「選択と集中」に対して、「普遍的・統合的・包摂的アプローチ」を採用したSDGsの原点について解説しました。

しかし同時に稲葉氏は、SDGsは2030年までのバックキャスティング・アプローチ(将来のあるべき姿を見据えて現時点からその実現に向けて進む)に基づき、国際保健として感染症も視野に入れていたものの(目標3)、世界全体の歩みを後退させるコロナ・パンデミックへのレジリエンス戦略を組み込んでいなかったという陥穽を指摘しました。また進捗状況を検証する「自発的国別レビュー」も甘く「危機は深化」し、世界は「ポリクライシス」(複合的危機)に直面していると警告を発しました。

その上で稲葉氏は、世界中の1人ひとりの責任という崇高な理念の陰に隠れることなく、国や自治体は、SDGsが政府組織の責任で達成されるべき公共政策であることを再認識しなければならないと述べました。最後にコーディネーターも、午後の分科会への示唆として、未来を諦めず悲観的シナリオに立ち向かうためにも、世界中の自治体がローカルSDGsを積み上げていくボトムアップ・アプローチには大きな意義があるのではないかと、フロアに問いかけました。

■ ポスターセッション

ポスターセッションは、基調講演のあと昼休み時間に外濠校舎1階メディアラウンジで開催しました。2学部、2研究科から10編の発表が行われ、会場には50名近い人たちが集まりました。まずは概要を3分ずつ発表し、その後は各ポスター前に待機し、会場にいるギャラリーと個別にディスカッションを行いました。

■ 分科会A「災害復興とレジリエンス」

この分科会では、冒頭、コーディネーターの水野氏から能登半島地震の震源地に近い場所に「ボランティアキャンプすず」を開設運営して、現場で感じた3つのキーワード(問題提起)①なりわいの再生、②コミュニティの維持、③外部支援者の役割を提示されました。

①に関しては、中越地震後に現地で活動し定住している阿部氏から、分散型の災害公営住宅、村人の技量を活かす工夫、また「中越大震災復興基金」では、県職員が集落にアウトリーチして支援メニューを創り出すというプロセスが重要であることが紹介されました。②については後藤氏から、東日本大震災での支援経験から、介護保険制度の「地域づくり戦略」を活用して、課題を10年先取りする形で「これからの高齢者社会を創ろう」というメッセージが投げ掛けられました。③については、石原氏から、これまでの被災地に加え能登半島での被災地支援活動の実績も踏まえて、縮小社会でのボランティアの「応援力」と「受援力」を活かして、被災者の主体性の回復が大切な視点であることが述べられました。

その後のディスカッションでは、提示されたキーワードについて、能登半島の現状と照らし合わせながら災害復興の具体策について意見交換を行いました。

■ 分科会B「生物多様性政策と都市環境」

この分科会では、生物多様性政策における国際動向をふまえ、生物多様性の保全を都市環境の整備・保全にどう落とし込むかについて議論しました。

まず、IUCN日本委員会の道家哲平さんから、国際的な生物多様性の議論のなかで都市環境と都市化がどのように論じられているのかを包括的にご紹介いただきました。次に、環境省の和田光央さんから、「自然共生サイト」と関連する施策の現況についてご説明いただきました。続けて筑波大学の村上暁信さんから、都市にグリーンインフラの整備するにあたっては「質」を重視すべきで、それを評価する手法の確立が望まれるとのお話をいただきました。最後に、日本ナショナルトラスト協会の中安直子さんから、ナショナルトラストについてご紹介をいただきました。

フロアからは、望ましい自然はどういう状態なのかという根源的な質問があり、それに対してパネリストから、一律の解を求めず地域ごとに解を探していくことが重要だとのリプライがありました。これまでこのように異なる立場の人たちが一堂に会する機会はなく、都市の生物多様性の保全について多面的な議論が交わされました。

-

(特活) アフリカ日本協議会共同代表・国際保健部門ディレクターの稲場雅紀氏による基調講演

-

基調講演の様子

-

学部学生・大学院学生によるポスターセッションでの研究発表

-

分科会A「災害復興とレジリエンス」の様子

-

分科会B「生物多様性政策と都市環境」の様子

-

懇親会の様子

お問い合わせ

法政大学 大学院事務部大学院課

TEL:03-5228-0551

E-mail:i.hgs[at]ml.hosei.ac.jp

※ [at] は「@」に置き換えてください。