1.日時

多 摩:6月24日(木)15:30~17:10

2.場所

Zoom(オンライン上)

3.講師

篠崎晃一 氏(東京女子大学現代教養学部)

4.参加者数

7名

KYOPRO学生スタッフによる実施報告

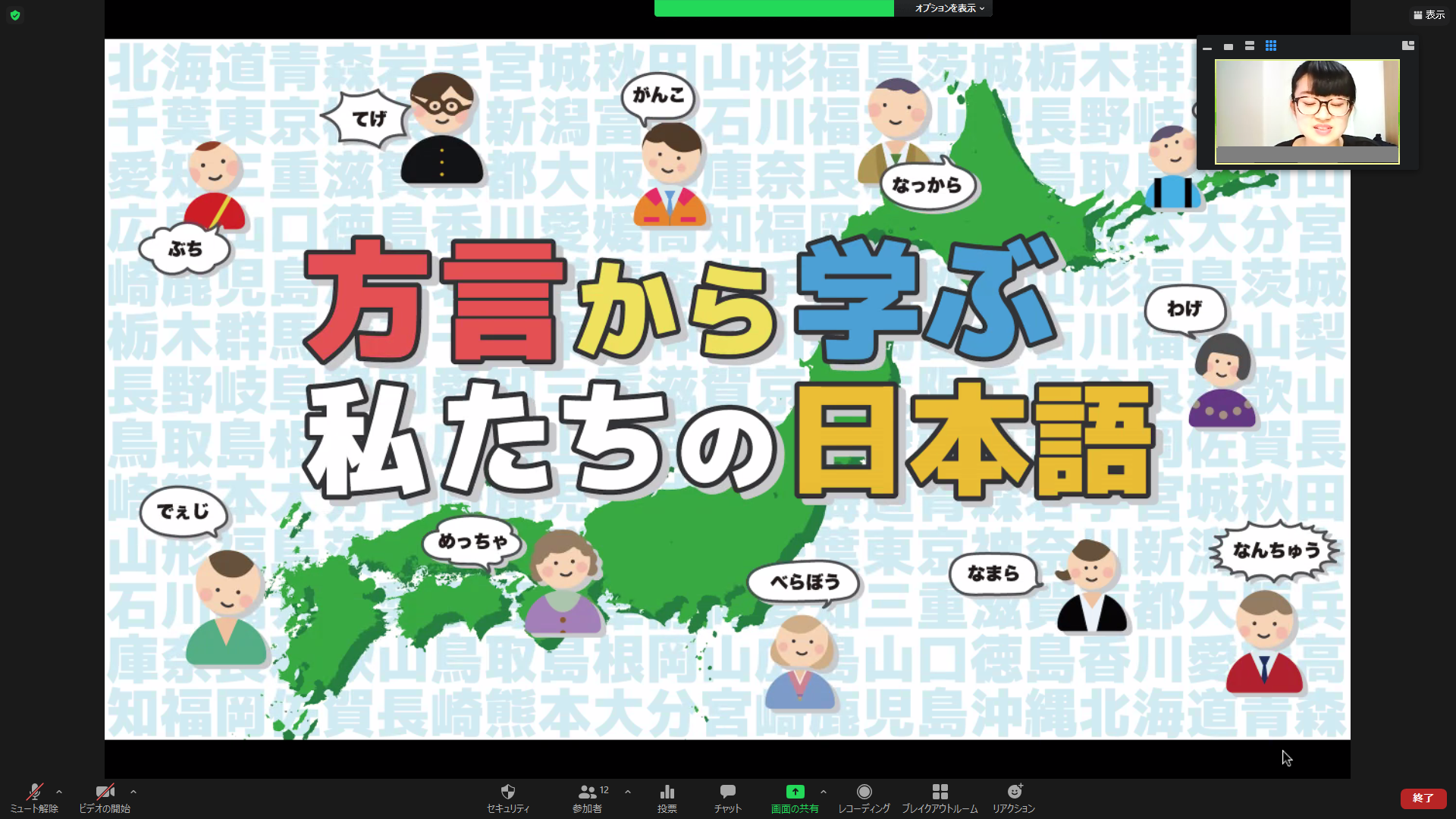

2021年6月24日(木)に課外教養プログラム「方言から学ぶ私たちの日本語」をZoomにてオンライン開催いたしました。大学は、高校までとは違い、様々な地域から多くの学生が集まる場所です。そのため会話の中でお互い標準語を話しているつもりでも、表現方法の違いを感じることがあります。だからこそ同じ日本語でも地方によって異なる方言について学ぶ機会を提供するために本プログラムを開催する経緯に至りました。本プログラムは方言の誕生の仕方や広がり方のプロセスを通じて、現代の方言の在り方を考え、日本語表現の豊かさを学ぶことを目的としました。

講師には東京女子大学現代教養学部教授であり、方言学や、社会言語学を専攻されている篠崎晃一氏をお招きしました。プログラムでは、篠崎氏がゼミ生とともに開発した「方言チャート」を参加者に事前に行ってもらい、グループワークで感想を共有しました。参加者のなかには関東圏だけではなく、他の地域の出身者もおり、地元で使っている方言を実際に聞くことができました。関東圏内で使われている表現でも、標準語だと思っていた言葉が実は方言だったという新たな発見もありました。例えば、関東圏出身の人が「片付ける」という意味で使う「かたす」という言葉が方言だと知った時はとても驚きました。その後の講演は、関東圏と関西圏での言葉の言い方の違いや、その境界は言葉によって変わってくることも興味深いと感じました。そして方言は、奈良時代に使われていた言語から影響していることを知り、古くから日本人の生活に関わっているものだと認識することができました。講演後には、再度グループワークで方言について学んだことを話し合い、それぞれが印象に残った内容についての感想を共有しました。標準語が当たり前となっている今の世の中に対して、方言という日本の地域ならではの文化や歴史を残していくために、互いに言語の多様性を尊重していくとともに、後世に残していくべき存在だということを改めて実感しました。

学生には本プログラムを通じて、言葉によるコミュニケーションの多様性を理解するとともに、自分たちが普段使っている言葉について改めて考えるきっかけとなってくれれば幸いです。さらに学校という社会だけにとどまらず、これからの世代を担う立場として、様々な言語を認め合い、行動していけることを願っております。

【報告・KYOPROスタッフ】大竹美優(経済学部現代ビジネス学科3年)

※「課外教養プログラム」は正課授業だけでは満たしきれない学生の様々な好奇心に応えるために学生センターが運営しているプログラムです。

※「課外教養プログラムプロジェクトスタッフ(KYOPRO)」は、学生が学生のために課外教養プログラムを企画・運営する学生スタッフの団体です。

-

学生スタッフが進行を務めます

-

講師とともにグループワークで方言についての理解を深めます

-

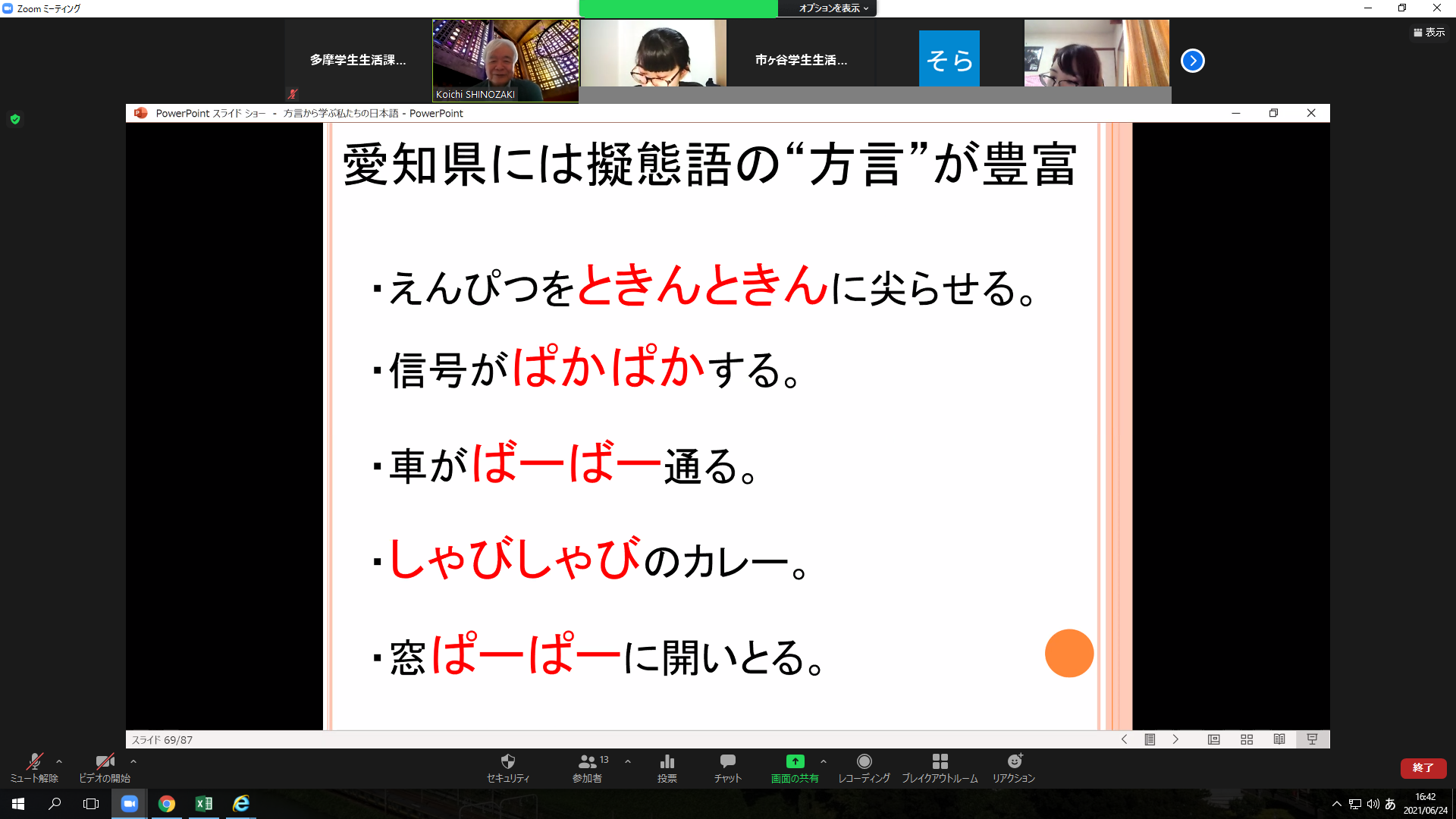

様々な独特の方言について

-

質疑応答

お問い合わせ

多摩学生生活課

TEL:042-783-2152

場所:多摩キャンパス EGG DOME 2階