「法政の研究ブランド」シリーズ

法政大学では、これからの社会・世界のフロントランナーたる、魅力的で刺激的な研究が日々生み出されています。

本シリーズは、そんな法政ブランドの研究ストーリーを、記事や動画でお伝えしていきます。

PISAのデータがきっかけで教育社会学の分野へ

私たち一人ひとりは、さまざまな経験を通じて特定の価値観を持ち、自分の意志で日々行動しています。しかし、もう少し大きな単位で見ると、ある社会には相対的に似たような行動様式の人たちが集まっていて、何か大きなルールにしたがって生きている、あるいは社会というものに動かされているかのようにも見えます。こうした不思議を様々な視点から考える社会学という学問に、学部生のときに興味を持ちました。

現在は教育社会学をメインに研究していますが、もともと教育だけに関心をもっていたわけではありません。大学院では、学歴や職業と人びとの意識の関係性を調べていたのですが、データ分析を通じてわかってきたのは、想像していたよりも現実は複雑だということです。博士論文を執筆するにあたり、より専門的なテーマを見つけて腰を落ち着けて研究と向き合う必要があると考えていたところ、大学院の授業でたまたま出会ったのが、OECDの実施する生徒の学習到達度調査(PISA)のデータでした。

それまでは勉強が得意でない人の方が、学校を好きでないのは当たり前のことだと思っていたのですが、ドイツのデータを分析してみるとそれが真逆だったのです。その理由は、日本とドイツの違いを知るにつれて少しずつ分かってきました。ドイツでは10歳くらいで将来の職業につながる重要な進路選択をおこない、そのあとに進む学校では、おもに目指す職業につくための勉強をしていくことになります。こうした社会では、日本のように曖昧な目標に向かって勝ち負けを競い合うことになりにくいので、学力が高くなくても学校が嫌いになっていないのだと解釈しました。

そのとき教育をテーマに社会を比較するというテーマのおもしろさに気づいたのです。学校という仕組みは、それぞれの社会の特徴を形作り、それを支えていく役割を担っています。教育を通じて他社会との比較をおこなうことは、日本社会の特徴を考えていくことでもあり、長い時間をかけて研究していくに値する魅力的なテーマだと考え、教育社会学の分野に足を踏み入れるようになりました。

「教育格差」はなぜ問題なのか

最近よく「教育格差」という言葉を耳にすると思います。「教育格差」とは、親の学歴や職業など、生まれた瞬間に決まってしまう本人にとってどうすることもできない条件によって、その後受けられる教育が決まってしまうことを指します。他の社会と同様に、日本でも大学に進学するかどうかには、はっきりとした「教育格差」があることが知られています。

一般的に「教育格差」というと、「経済的に厳しく、大学に行きたくても行けない」というイメージだと思います。しかし、金銭的な条件だけが問題なのでしょうか。たとえば、進学に十分なお金があったとしても、親が大学に通ったことがなければ、「大学に行く必要はない」という価値観が伝達されやすいかもしれません。仮にそうした傾向があった場合、経済的に支援したとしても、「教育格差」が縮小するとは限らないのです。

ジェンダーや出身地域も、子どもが自ら選択する以前の要素とかかわるので、広くは「教育格差」の問題です。たとえば女性は同じくらいの学力であっても、4年制大学よりも短大や専門学校を選びやすいことや、浪人を避けることが知られています。これも、本人が選択したように見えたとしても、その選択が生得的な条件に左右されていることを意味しており、背景に日本社会におけるジェンダーのありようが影響しているといえます。

こうした「教育格差」について話すと、たびたび「自己責任」ではないかという反論を受けます。授業でも、「本人が努力しなかったのだから仕方ない」「自分の知り合いには貧しかったけれど大学に行った人がいる」といった話が学生から出てきます。しかし、本当に本人の意志や努力が原因なのであれば、大学に進学するかどうかは、出身家庭の社会階層やジェンダーとは関係なく、学力だけで決まっているはずです。ところが、現実がそうでないことはデータが繰り返し示しています。「教育格差」とは、生まれた瞬間に決まってしまう属性的要因による格差のことです。これは、定義からいって「自己責任」ではありえません。

もちろん、人生にはさまざまな選択肢があり、大学に行かなければならないわけではありません。ですが、現代の日本社会では、大学に進学するかどうかが将来のライフチャンスに強い影響をおよぼします。その重要な選択が、生まれつきの条件によって決まってしまうことは問題です。社会学は、人びとが何になれるかが身分などの「生まれ」ではなく意志や能力によって決まるべきと考える近代以後の学問であり、だから「教育格差」を問題にするのです。継続的にその度合いを測り、縮小するために努力していくことが必要です。

著書『学校教育と不平等の比較社会学』(ミネルヴァ書房、2020年)

社会学は役に立つ――コロナ禍での小中学校のICT化を事例に

もう少し身近な「教育格差」の問題を、コロナ禍で急速に進んだ小学校のオンライン授業を事例に考えてみたいと思います。2019年からGIGAスクール構想の一環で、全国の児童に1人1台のコンピューターと高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備する動きがスタートしました。しかし、コロナ禍による全国一斉休業の要請があった2020年2月末時点には、まだ多くの学校や児童にそうした環境は行き届いていませんでした。

休業期間は結果として最長で約3ヵ月に及びました。学校に通えない中で、いつもと同じような環境を用意しようと考えた場合、その有力な候補の一つがオンライン授業でした。未曾有の事態の中で、「学びを止めるな」を合言葉に、とにかく「できるところから」オンライン授業をやっていくべきだという世論が巻き起こりました。

このとき結果としてオンライン授業を行うことができた小学校は、どれくらいあったのでしょうか。内閣府のデータを教育社会学者の松岡亮二准教授(龍谷大学)とともに分析したところによると、そうした学校は広く捉えて2割台くらいでした。さて、ここで問題となるのが、どういう学校がオンライン授業をおこなえたのかということです。現場のやる気だけに左右されるのであれば、サイコロを振ったように全国でバラバラに観測されるはずです。しかし、分析の結果、オンライン授業を実施した学校とそうでない学校の間には、やはり親の学歴や収入による格差があったことが見えてきました。

なぜこのような結果が生じたのでしょうか。学校や自治体ごとに方針を決めたでしょうから、大学卒の親がいる家庭にだけオンライン授業をしたということではないはずです。想像されるのは、そうした家庭が多い学校ほど、オンライン授業の実施を求める保護者が多く、親も同時期にリモートワークになっていたり、インターネット環境や設備が整っていたりしたことです。どこの学校も「できるところから」ということで精一杯頑張ろうとしたけれど、結果としてそれをやれたのは、高階層の子どもたちが通う学校だったと読み取れます。

社会学は面白いけれど役に立たなさそうと言われることもあります。しかし、根拠(データ)をもって政策提案につなげることだってできます。ここに紹介した事例では、学校現場は目の前の児童生徒のために「できるところから」頑張ったように思われていたわけですが、より大きな単位で見ると、実は学校を取りまく外部の条件に強く動かされていたことが分かりました。だとすれば、この事実から学べることは、「学びを止めるな」といった精神論で鼓舞するのではなく、あらかじめオンライン授業の障害となる条件を多く抱えている学校や地域を特定し、そこを重点的に支援するという発想もあり得たということです。

「データを見る」というと、統計分析をしたら結果の数字が勝手に出てくるように聞こえるかもしれません。しかし、社会学は数字だけでなくフィールドワークから得られる質的情報も含め、さまざまな社会調査データを用いて多角的に現実を理解し解釈することに一日の長があります。データサイエンスへの期待が集まる今こそ、データの背後にある人間と社会への想像力(=理論)とデータによる実証を両輪とする社会学という学問が必要とされていると私は考えています。

-

コロナ前のゼミ合宿の様子

-

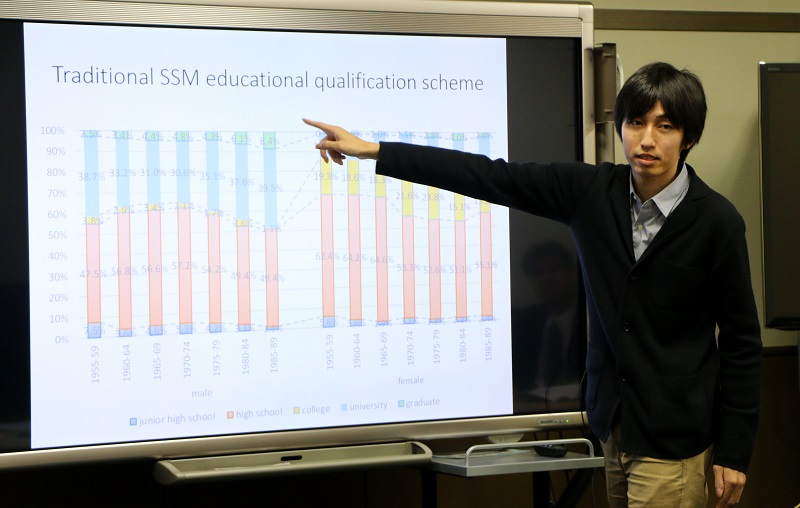

研究会での報告

社会学部社会学科 多喜 弘文 准教授

同志社大学文学部社会学科社会学専攻卒業、同大大学院社会学研究科社会学科博士後期修了。博士(社会学)。東京大学社会科学研究所助教などを経て、2016年4月より現職。専門分野は、社会階層論、教育社会学、比較社会学。研究テーマは、「教育機会の不平等の国際比較」「短期高等教育とメリトクラシー」「コロナ禍における教育格差」など。単著に『学校教育と不平等の比較社会学』(ミネルヴァ書房、第9回日本教育社会学会奨励賞受賞)、章分担執筆に『教育論の新常識』(中公新書ラクレ)、『高校生たちのゆくえ』(世界思想社)など。