FLEX Park2025での発表:

ゼミ学生(2年生)が、Dream Onおよび東京都が主催する、中高生・大学生と企業が未来を共創するプログラム 「FLEX Park 2025」において、未来の東京を舞台に 「陸・海・空・宇宙をつなぐマルチモビリティポート(以下、MMP)」に関連する交通・非交通事業をテーマに、2か月超の時間を費やして事業構想を行いました。

2025年8月2日、清水建設NOVAREにて、構想内容をFLEX Park2025に関与する社会人やMMPを構想した中高生の皆様に対して発表を行いました。

清水建設NOVAREにおけるFLEX Park2025での発表後の記念撮影

東京ベイeSGプロジェクト*1と空飛ぶクルマ・MMPについて

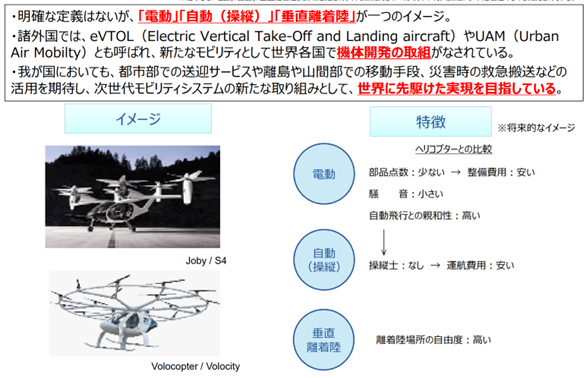

「東京ベイeSGプロジェクト」は、ベイエリアを舞台に、50年・100年先までを見据えたまちづくりを構想する東京都のプロジェクトです。eSGプロジェクトではベイエリアでのゼロエミッションやサーキュラーエコノミーの実現に資する、「次世代モビリティ」「最先端再生可能エネルギー」「環境改善・資源循環」の3分野の技術を活用したプロジェクトを募集・選定していますが、空飛ぶクルマは「電動・自動運転・垂直離着陸」などの特徴から有望な次世代モビリティとして注目を集めています。また、MMPは空飛ぶクルマの離着陸場だけでなく、人が集う新たなターミナルとしての機能が期待されます。

*1:東京ベイeSGプロジェクトHP(2025年8月30日参照)より説明抜粋(https://www.tokyobayesg.metro.tokyo.lg.jp/priorityprojects/recruitment2025.html)

-

空飛ぶクルマの定義(国交省 航空局 空飛ぶクルマ資料より抜粋)

-

MMP東京ベイの概要(Dream On 資料より抜粋)

F004CEX Park2025での発表概要:

東京ベイeSGパートナーであるDream On様は東京都と共に、学生と企業が未来を共創するプログラム 「FLEX Park 2025」を推進しています。我々、杉浦・海野ゼミは、FLEX Park 2025活動に参加し、中高生の皆さんが構想した東京臨海部の新たな交通・生活拠点であるMMPをテーマに、関連する交通・非交通関連事業の検討を行い、持続可能な未来都市の実現に向けた調査・研究を行いました。

今回のプロジェクトでは、MMPを単なる交通結節点ではなく、人々が集い、交流し、新たな価値を創造する場として捉え、多様な事業可能性を探索しました。特に、交通分野では、電気自動車(EV)や自動運転技術を活用したMaaS(Mobility as a Service)の導入を前提に、更に空飛ぶクルマや宇宙空間を利用した国際輸送サービスに対して、想定利用者数、及び類似サービスから適切な価格設定を行い、将来の市場規模の推定を行いました。

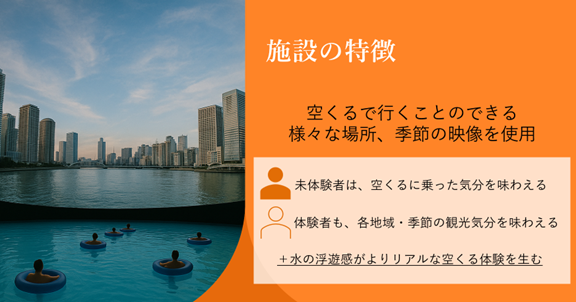

また、非交通分野では、MMPの施設や周辺エリアを活用したビジネスモデルを考案した。例えば、MMP自体を単なる駅ではなく観光地化させるために“空を泳ぐ”をコンセプトに、水の浮遊感×巨大スクリーンの映像美に、水と映像の融合により“空”をより身近に感じられる“空くる”体験型屋内プール施設を構想しました。また、類似サービスを参考に、当該施設の収支計算を行い、MMP全体の利益向上に資する施策を検討しました。

“空くる”体験型屋内プール

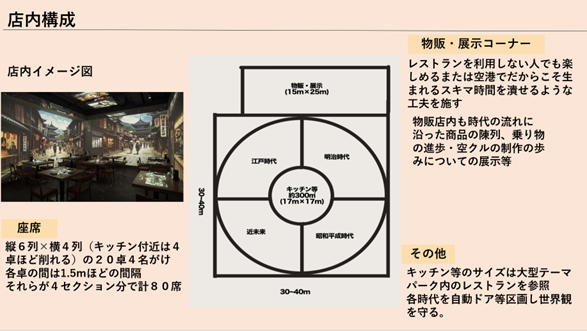

また、人々の理想的な交通手段である空飛ぶクルマを多くの人に知ってもらう、時代につれクルマがどのような変化をしてきたかを食事と一緒に体験してもらう、空港という旅の出発点で、場所だけではなく時間も旅してもらうをコンセプトに時を旅するレストラン事業を構想しました。

時を旅するレストラン

-

1.交通事業(市場調査)チーム: 伊代 心春さん、豊川 柚奈さん、岡田 岳登さん、浪川英達さん

-

2-1 非交通事業・時を旅するレストラン: 石田 葵さん、白鳥 夏妃さん、松島 聡希さん、戸川 翔瑛さん

-

2-2 非交通事業・“空くる”体験型屋内プール施設: 鈴村 心花さん、岸田 大輝さん、長島 未冬さん、横内 千暉さん

VR体験を通じた事業シミュレーション

活動の一環として、Dream Onが開発したVRコンテンツを体験しました。このVRにより、FLEX Parkで考案したMMPの事業が実際にどのような形で実現され、人々にどのような体験を提供するのかを仮想的にシミュレーションできました。

VR空間では、東京駅からMMP東京ベイへの移動、MMP東京ベイからMMP九十九里の宇宙港、そして宇宙港からサンフランシスコまで移動する未来のMMPの姿をリアルに体験することができました。これにより、事業アイデアの課題点や改善点を直感的に理解することができ、机上での議論だけでは得られない深い洞察を得ることができました。VRというツールは、想像力をかき立て、チームメンバー間で共通のビジョンを共有する上で極めて有効であることが確認でき、今後の研究・構想にも大きな示唆を与えてくれるものでした。