12月14日(土)に、2024年度(第8回)「自由を生き抜く実践知大賞」表彰式を市ケ谷キャンパス 外濠校舎6 階 薩埵ホールにて開催し、今年度の大賞は「ボランティアキャンプ・フィールドワーク/法政SIC+水野雅男」が選ばれました。

「自由を生き抜く実践知大賞」は、2016年に制定した法政大学憲章を体現する教育・研究等の実践を顕彰し、広く共有・発信することによって、憲章に関する理解を深め、法政大学ブランドを更に強化、周知していくことを目的に設けたものです。表彰式の実施は、学部・部局横断の教職員メンバーで構成される「ブランディング推進チーム」が企画・運営し、2017年度より8回目の開催となりました。また今回もYouTubeによるライブ配信を行いました。

大賞の水野雅男教授と関係者の皆様、廣瀬総長

今年度は、「自由を生き抜く実践知大賞」に幅広く応募してもらえるよう、「法政らしい活動」として多様な実践事例の掘り起こしを意識して、「自由を生き抜く実践知大賞」を実施しました。募集の結果、多くの素晴らしいエントリーを頂戴し、28件の中から12件がノミネートされました。

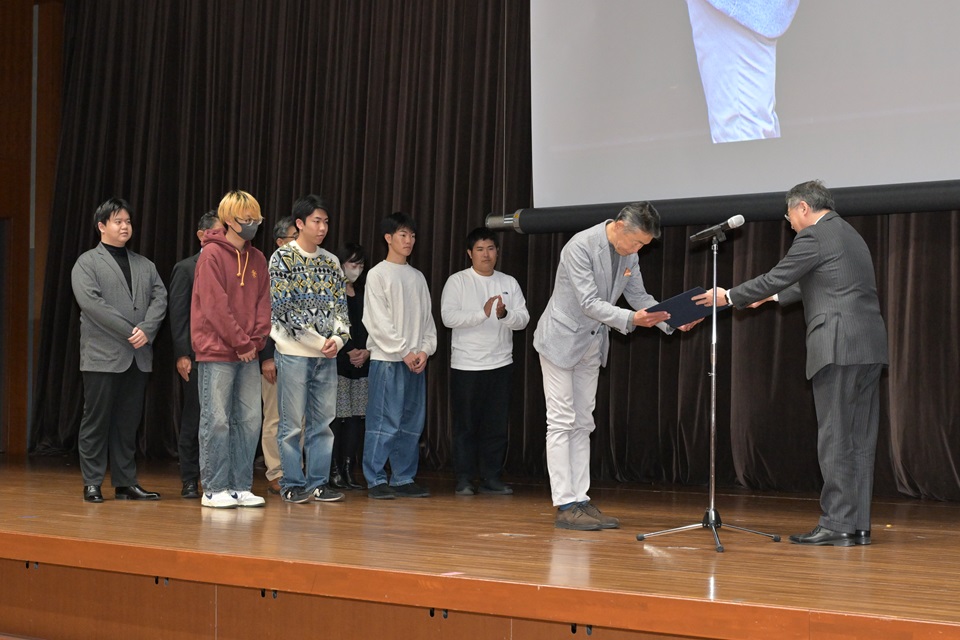

表彰式にはノミネート事例の担い手である学生・生徒・教職員が招待され、総長による最終選考を経て決定した大賞ならびに各賞が発表されました。今年度の各賞は、大賞と法政大学憲章や憲章に連なる本学の理念などのキーワードを冠した計7賞です。さらに、ノミネートされた団体からの実践事例を紹介するプレゼンテーションを実施し、視聴・参加者からのオンライン投票による「よき師よき友が選ぶ実践知賞」を決定しました。受賞者には、廣瀬克哉総長から表彰状と副賞が授与されました。

また今回惜しくもノミネートされなかったものの、令和6年能登半島地震の被災地におけるボランティア活動を応募した「チーム・オレンジ」および「文学部・地理学科」の2団体からも、活動事例の紹介を実施いただきました。

受賞取組は以下の通りです。

受賞取組一覧

| 受賞名 | 受賞取組 | 実践主体 |

|---|---|---|

| 大賞 | ボランティアキャンプ・フィールドワーク | 法政SIC+水野雅男 |

| 課題解決に貢献する研究賞 | アーバンデータチャレンジ2023 金賞 | デザイン工学部・社会空間情報研究室 |

| 持続可能な社会への貢献賞 | お茶を通じた耕作放棄地改善の取り組み | たまぼら佐野川プロジェクト |

| 課題解決につながる実践知賞 | ごみ箱の集中・再配置で皆が便利に | 株式会社エイチ・ユー総合管理部門(多摩) |

| よき師よき友の共感賞 | コロナ禍からの再建~学生・教員のために~ | GBC(ガラス箱オフィスアワーセンター) |

| 自由な学風の継承賞 | 年刊文芸誌『法政文芸』の企画・編集・発行 | 法政大学国文学会(文学部日本文学科) |

| 進取の気象 育成賞 | HOSEI GLOBAL CHALLENGERS CAMP 2024 | HGCC運営チーム |

| よき師よき友が選ぶ実践知賞 | コロナ禍からの再建~学生・教員のために~ | GBC(ガラス箱オフィスアワーセンター) |

大賞に選ばれた「ボランティアキャンプ・フィールドワーク/法政SIC+水野雅男」。 受賞者は「2019年から集中講義で「CAMP in Campus」を始めました。一般の指定避難所では馴染めないような人たちを受け入れるために、大学キャンパスを開くことができるのではないかと思っていましたが、今年の震災で「ボラキャンすず」を開いてみて、ボランティアの拠点を提供することも大きな使命だと思いました。そしてそこで活動するボランティアを育てることも大事なので、単に空間を提供するだけではなく、学生という資源があるのでその人たちをちゃんと育てるということも大学のカリキュラムに取り込めたらいいなという夢を持ち始めました。この賞を機に、新たにまた継続していきたいと思います。本当にありがとうございました。」と語りました。

表彰式の最後には、廣瀬総長から全体講評として

「冒頭の西田総長室長の言葉にもありましたが、近年のエントリーの際には、実践知を体現すると思っている人はぜひエントリーしてくださいとは募集しておりません。「あ、法政らしいな」と思う取り組みをぜひエントリーしてくださいとお願いしています。そのように募集した方がエントリーしやすいだろうという配慮がないといえば嘘になります。ただ逆に言うと「これは法政らしい取り組みだ」と法政大学の構成員の皆さんが思っている活動であればどの活動でも、「自由を生き抜く実践知大賞」の賞にふさわしい活動が出てくるだろうと確信しているからでもあります。法政大学の長年の活動の蓄積が重なってきた結果として、法政大学の構成員の皆さんが思う「法政らしい活動」がつまり「自由を生き抜く実践知」であるという状態を大変嬉しく思っています。願わくは来年以降は、今年よりもより一層選ぶのに苦労するほどのエントリーがあることを期待しております。」と述べ、最後にノミネートされた実践主体ごとに写真を撮影し、閉会いたしました。

なお、大賞・各賞の実践事例や受賞者の感想等につきましては、大学公式ウェブサイト等にて、今後、順次紹介をしていきます。

-

表彰式に集まるノミネート団体

-

ブランディング推進チーム職員による司会進行

-

開会の辞を述べる西田総長室長

-

令和6年能登半島地震の被災地におけるボランティア活動事例を紹介したチーム・オレンジと文学部・地理学科

-

水野教授によるプレゼンテーション

-

廣瀬総長から賞状を受け取る水野教授