2023年度プロジェクト中間報告会『雇用のセーフティネットとしての教育施策に関する研究』

- プロジェクト責任者:酒井 正(法政大学 比較経済研究所)

報告者および内容

比較経済研究所では、以下の通りプロジェクトの中間報告会を開催いたしました。

記

日時: 2024年3月22日(金曜日) 13時00分-17時00分

場所: アルカディア市ヶ谷

プロジェクト責任者:酒井 正(法政大学比較経済研究所)

報告者及び内容:

報告1)13:00-13:40 酒井正(法政大学)「

報告2)13:40-14:20 池上宗信(法政大学)「

保険の事例」

報告3)14:20-15:00 長谷部拓也(上智大学)・三好向洋(愛知学院大学)「

Educational Supplement」

報告4)15:00-15:40 小林徹(高崎経済大学)「「社会人の学びとその後の状況-

15:40-16:00 Coffee Break

報告5)16:00-16:40 小松恭子(労働政策研究・研修機構)「

得られた示唆 ―(仮)」

総括) 16:40-17:00

法政大学比較経済研究所・アントワープ大学共同主催シンポジウム『Shaping Crafts and Terroirs at Global Fairs. Local, National, and Transnational Contexts, c.1880 to the present.』開催

- プロジェクト責任者:杉浦 未樹(法政大学 比較経済研究所)

比較経済研究所では、以下のシンポジウムを開催致しました。

- 日時

2024年2月17日(土)・18日(日) - テーマ

『Shaping Crafts and Terroirs at Global Fairs.Local, National, and Transnational Contexts, c.1880 to the present.』 - 場所

アントワープ大学 - 詳細はこちら

2023年度第2回プロジェクト研究会『雇用のセーフティネットとしての教育施策に関する研究』

- プロジェクト責任者:酒井 正(法政大学 比較経済研究所)

比較経済研究所では、以下の通り研究会を開催いたしました。

記

日時: 2023年11月20日(月曜日) 13時00分-14時30分

開催方法: オンライン(Zoom)による開催)

報告者及び内容: 竹沢 純子(国立社会保障・人口問題研究所 企画部第3室長)

「OECDデータベースにみる公的職業訓練関連費用」

2023年度第1回プロジェクト研究会『雇用のセーフティネットとしての教育施策に関する研究』

- プロジェクト責任者:酒井 正(法政大学 比較経済研究所)

比較経済研究所では、以下の通り研究会を開催いたしました。

記

日時: 2023年8月25日(金曜日) 13時30分-15時00分

場所: 法政大学市ヶ谷キャンパス(大内山校舎Y406、

報告者及び内容:深町珠由 先生((独)労働政策研究・研修機構)

「

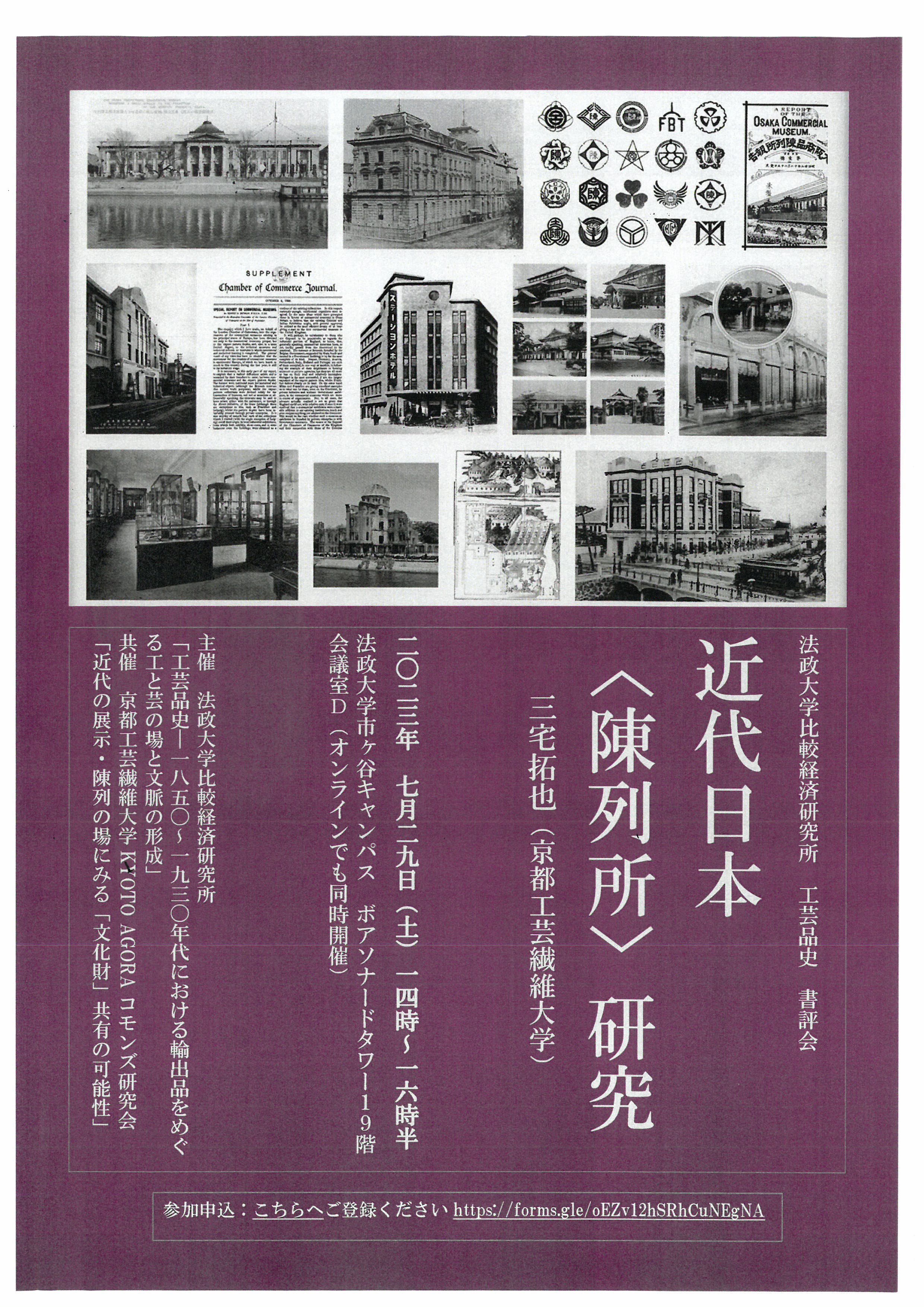

比較経済研究所主催 工芸品史プロジェクト 書評会『三宅拓也 近代日本<陳列所>研究(思文閣、2015年)-明治から昭和戦前期の商品陳列をめぐってー』開催

- プロジェクト責任者:杉浦 未樹(法政大学 比較経済研究所)

比較経済研究所では、以下の研究会を開催致しました。

| 日時 | 2023年7月29日(土)14:00~16:30 |

|---|---|

| 開催方法 |

市ヶ谷キャンパス、ボアソナードタワー19階 会議室D |

| 講演 |

|

比較研プロジェクト共催研究会『In Another’s Empire. Japan in British East Africa 1919-39’』開催

- プロジェクト責任者:杉浦 未樹(法政大学 比較経済研究所)

比較経済研究所では、以下の研究会を開催致しました。

| 開催概要 |

日時:2023年6月3日(土)13:30~17:30 |

|---|---|

| 講演者 |

・杉浦未樹(法政大学) |

| 講演概要 |

このワークショップでは、戦間期における日本の英領東アフリカについての調査史料を分析する研究プロジェクトから4つの報告がなされた。 |