1.日時

2022年10月3日(月)17:10~19:20

2.場所

ZOOMによるオンライン形式

3.講師

亀谷伸子 氏(山梨県富士山科学研究所 富士山火山防災研究センター任期付研究員)

4.参加者数

12名

KYOPRO学生スタッフによる実施報告

10月3日、学生センター主催課外教養プログラム「過去の富士山噴火から見る 私たちの防災」を実施いたしました。

本企画は、身近な富士山をテーマに過去の富士山噴火がどのような規模で起こり、人々にどのような影響を及ぼしたのか、加えて現在想定されている噴火はどのようなものなのかを学ぶことを目的としています。

メディアにおいて、「富士山が噴火するのではないか」とささやかれているのをたびたび耳にしますが、火山噴火に対する全般的な防災対策を学べる機会は少なく、他の自然災害における防災よりも防災意識が低いのではないかということからこの企画の立案に至りました。

本企画はZoomにてオンラインで実施いたしました。

講師は山梨県立富士山科学研究所 富士山火山防災研究センターで火山地質学を専門に研究されている、亀谷伸子様をお招きしました。亀谷様は火山噴出物に関する調査から富士山噴火の歴史の研究をなさっています。

プログラムでは、亀谷様に「過去の富士山の噴火がどのような規模のもので、どのような被害を及ぼしたか」についての講義と「現在想定されている富士山噴火はどのようなものなのか」についての講義を行っていただき、それぞれの講義の後にグループディスカッションを行うことで理解を深めていただくという内容でした。グループディスカッションではローリングストックやハザードマップの確認など、他の自然災害にも共通する対策が重要であるという気づきが得られました。

グループディスカッションの後、亀谷様からフィードバックをいただきました。火山災害は基本的には他の自然災害の備えと大差がないため、火山災害だけでなく日頃から災害への防災意識を持つことが大切であるとおっしゃっていてとても印象に残りました。また、火山灰によって自動車が使えなくなることから、皆が自動車で避難してしまうと渋滞が起こって逃げ遅れてしまうため、健康な人は徒歩で逃げることが大切であり、火山災害は適切に逃げれば命を守ることができるとおっしゃっていました。そして、正しい知識を持ち、それを基にした行動が要ということも学びました。

このプログラムをきっかけに、富士山の噴火について学んだ学生が噴火による災害だけでなく、日本で起こり得る様々な災害について関心を持ち、自身を守る為の防災対策について考え、常に情報に対してアンテナを張り続けようと思っていただければ幸いです。

KYOPRO学生スタッフ 中川月海 (文学部哲学科 1年)

-

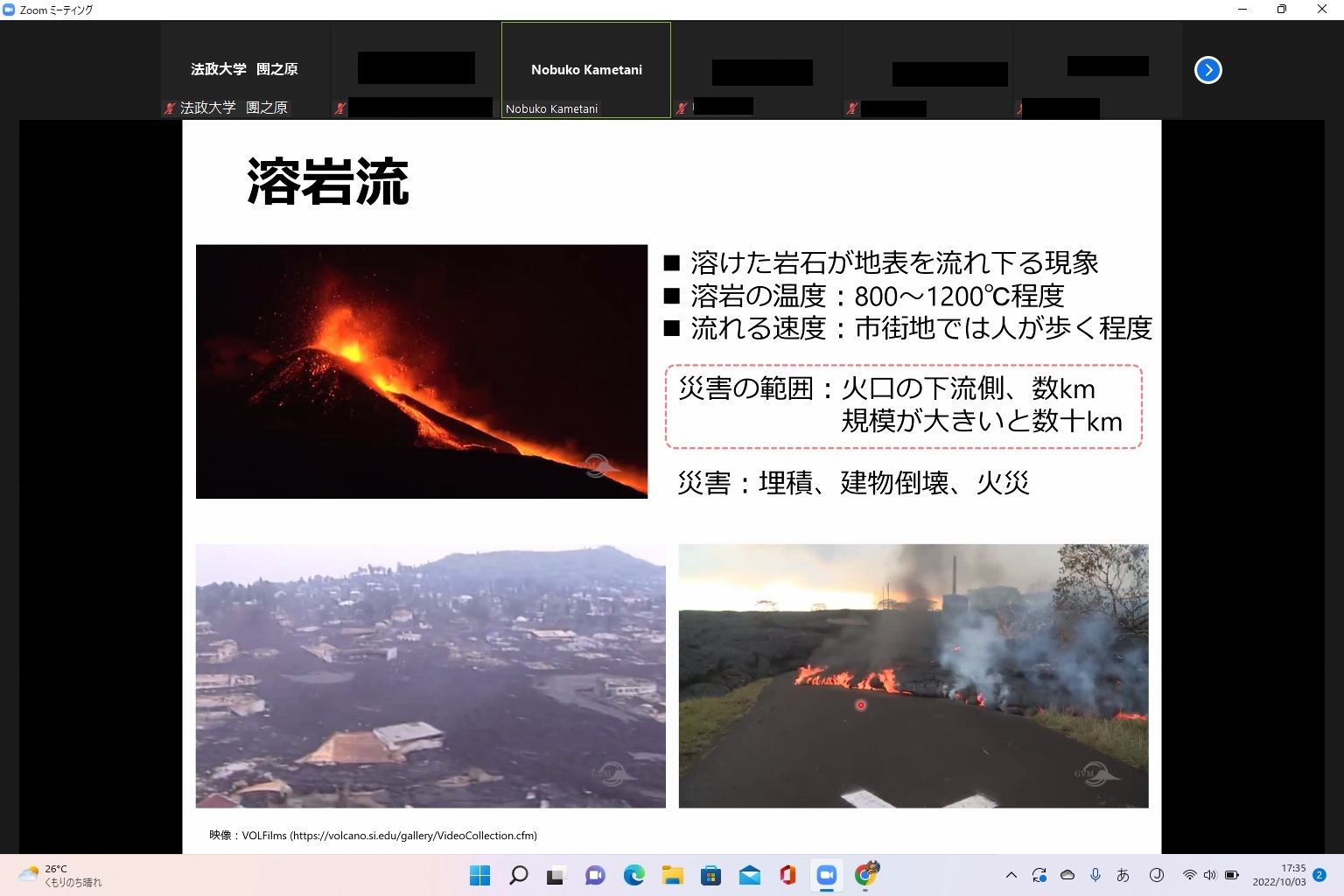

溶岩流の種類について学びました。

-

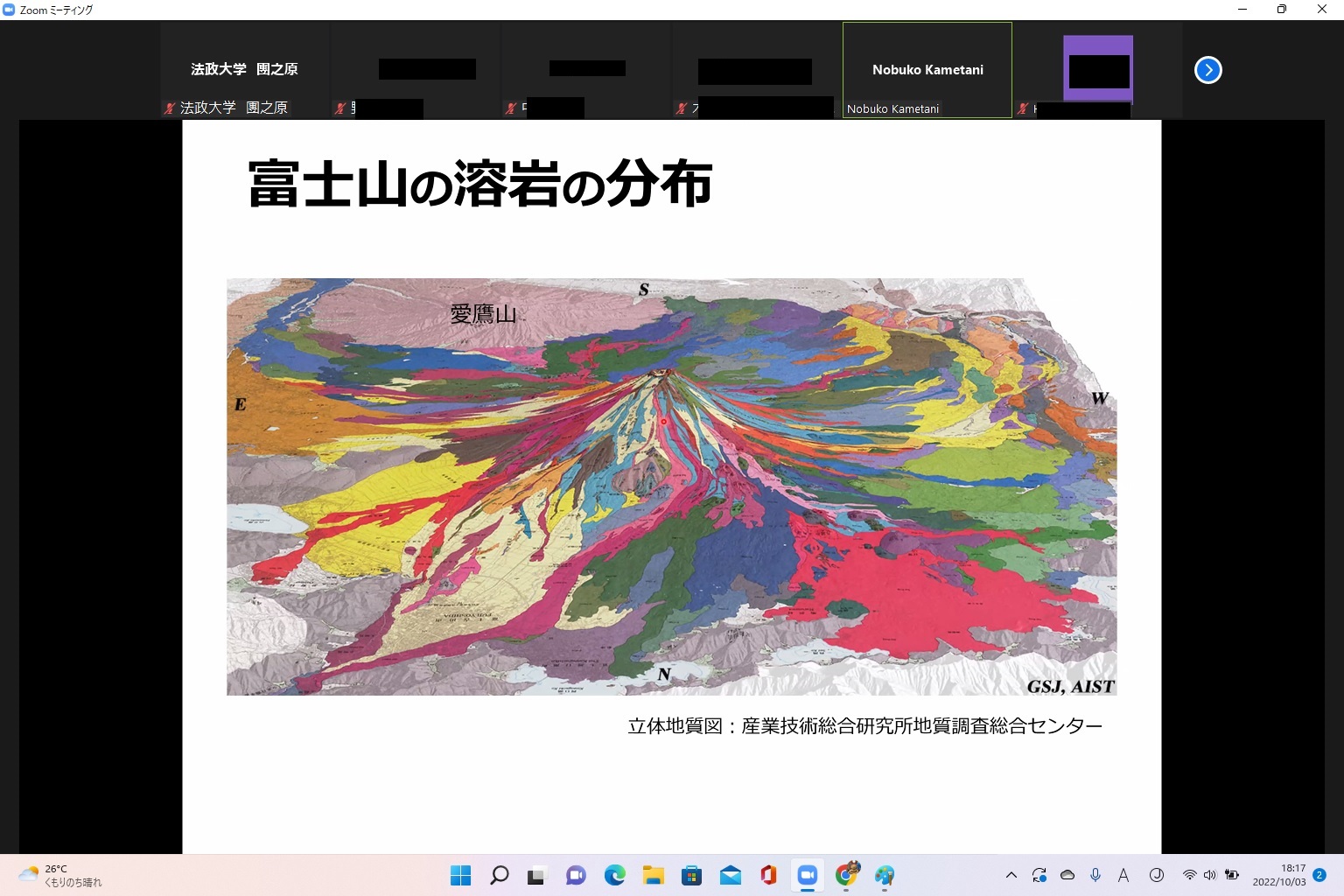

過去の富士山噴火で噴出した溶岩の分布についてレクチャーを受けました。

-

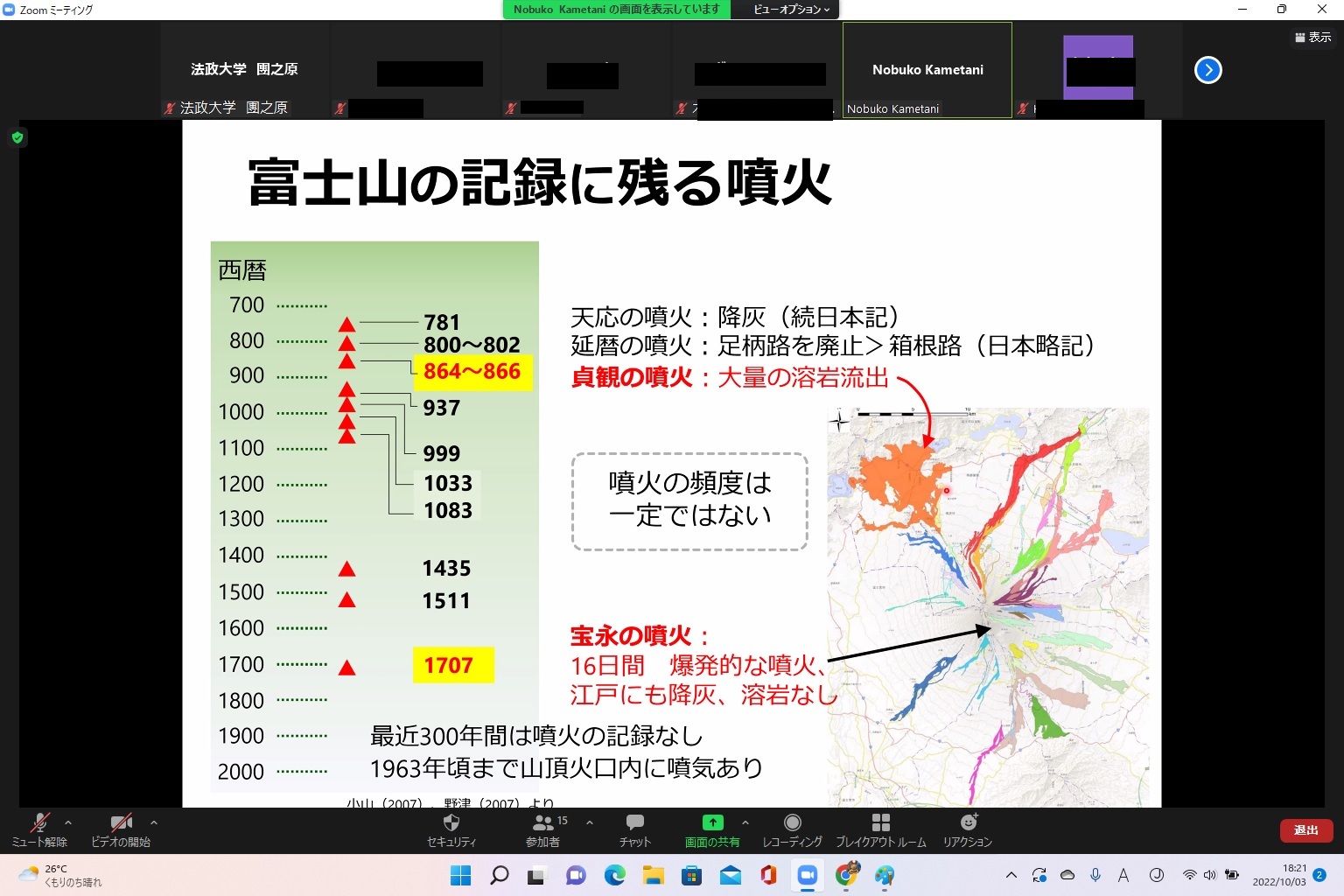

過去に富士山は多くの噴火を繰り返していた事が分かりました。

-

集合写真

お問い合わせ

学生センター市ヶ谷学生生活課

03-3264-9475