1.日時

6月 8日(水)17:30~18:30(事前学習)

6月22日(水)14:00~16:00(能楽鑑賞教室)

2.場所

外濠校舎5階和室(事前学習)

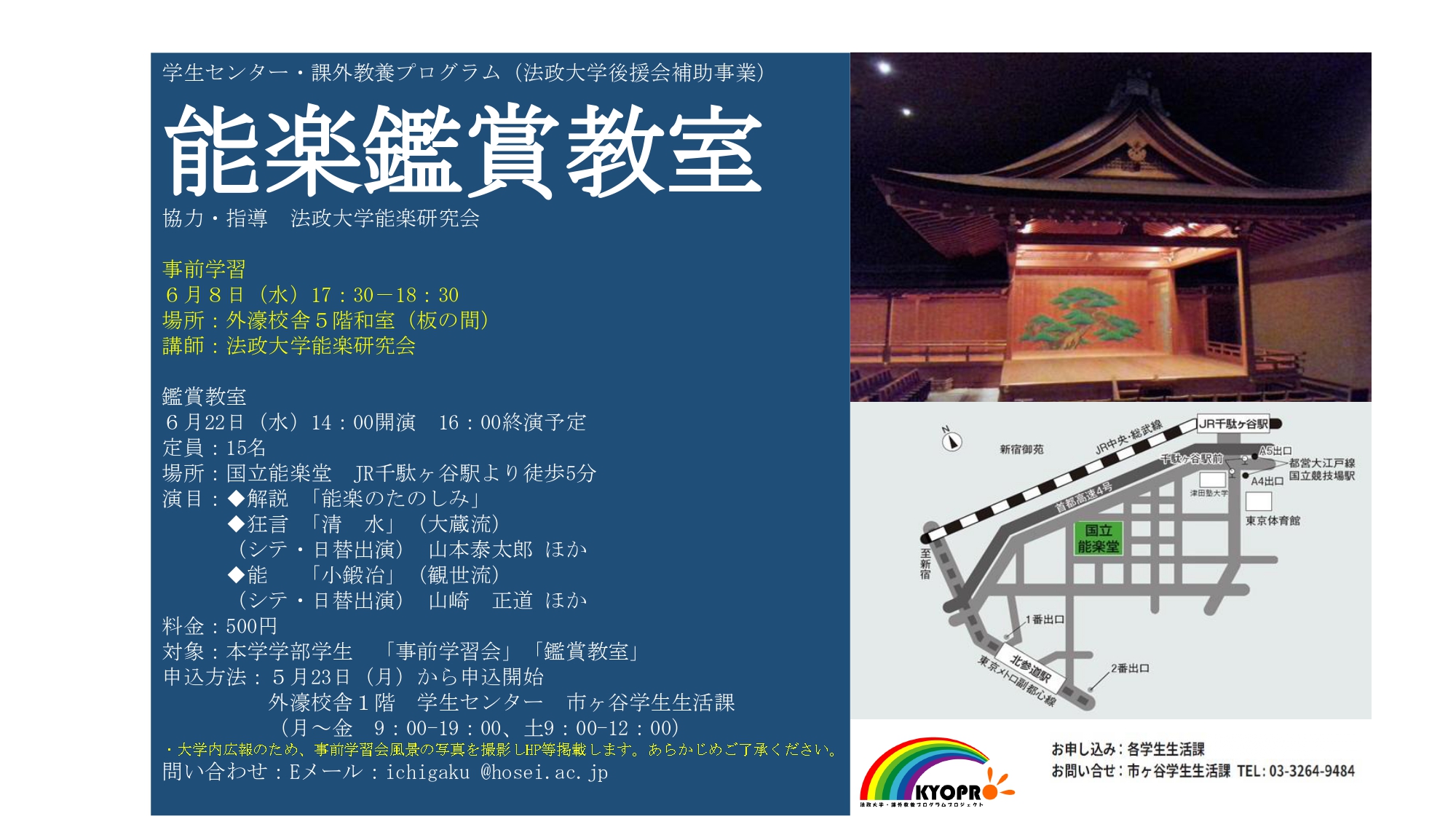

国立能楽堂(能楽鑑賞教室)

3.参加者数

事前学習: 7名

観 劇:14名(うち、留学生2名)

6月22日(水)、学生センターの課外教養プログラム「能楽鑑賞教室」を実施しました。本企画では、能楽を観に行くだけでなく、本学の登録団体である能楽研究会が講師となった事前学習を経たうえで能楽を観に行きました。

6月8日の事前学習会では、能と狂言の違い、お囃子について、能面・能装束について、狂言について、能楽鑑賞のマナーを、実演を交えながら能楽研究会が解説し、鑑賞前に理解を深めました。

「竹生島」「田村」「熊野」「蝉丸」「鞍馬天狗」の5演目を実演してくださり、興味深く鑑賞しました。

参加者からは、「足拍子の意味」、「謡の方の扇の持ち方」、「ジャンプした後の姿勢が低いので膝は打たないのか?」など質問があり、終わったあとも話がつきませんでした。興味津々に質問を能楽研究会に投げかける参加学生の姿はとても印象的でした。

鑑賞教室当日は、参加者から「事前学習会のおかげで能に関する理解を深め、鑑賞を楽しむことができた」との声があり、事前学習会の重要性を認識しました。

国立能楽堂では、解説「能楽の楽しみ」を見た後、狂言「清水」、能「小鍛冶」の演目を鑑賞しました。

「能楽の楽しみ」の中で、国立能楽堂にORIHARA氏が描いた歌手「Ado」のイラストが飾られていることを紹介されて、参加者は興味深く鑑賞していました。「Ado」という名前の由来は、小学生の時、国語の授業で聞いた、狂言の「シテ」と「アド」が由来。 響きのかっこよさに惹かれて名乗ったが、主役のシテを支えるのが脇役のアドと知り、自分の曲を聴いてくれる人に代わって戦う存在、誰かの人生の脇役になりたいという意味も込めているそうです。

課外教養プログラムでは、今後も日本文化についての知識を身に付け、体験を通して学ぶことのできるプログラムを実施していきます。

【参加学生による感想】

・能楽研究会の資料が大変ていねいで読みやすくわかりやすかった。

・舞を実演して、事前に見れて良かった。

・とてもわかりやすく興味を持てました。初心者にはありがたかったです。

・面白かった。

-

能楽研究会による実際のデモンストレーションの様子①

-

能楽研究会による実際のデモンストレーションの様子②

-

国立能楽堂の依り代(「Ado」のイラスト)

-

集合写真

お問い合わせ

学生センター市ヶ谷学生生活課

03-3264-9475