実施報告(2019年度以前)

【市ヶ谷】[東京2020応援プログラム]会話の見える化アプリ体験 ~音声認識&多言語翻訳で会話をリアルタイム表示~ を実施しました(6/21)

- 2018年07月12日

6月21日(木)にボランティアセンター学生スタッフ(VSP)が、「東京2020応援プログラム」として〈会話の見える化アプリ体験!~音声認識&多言語翻訳で会話をリアルタイム表示~〉を実施し、21名の方に参加していただきました。

今回は「UDトーク」というスマートフォン向けアプリを使用して活動を行いました。このアプリは、話した言葉を音声認識によって即座に文字化する機能や、多言語に翻訳できる機能があるため、障がい者や外国人との会話の幅を広げることができます。

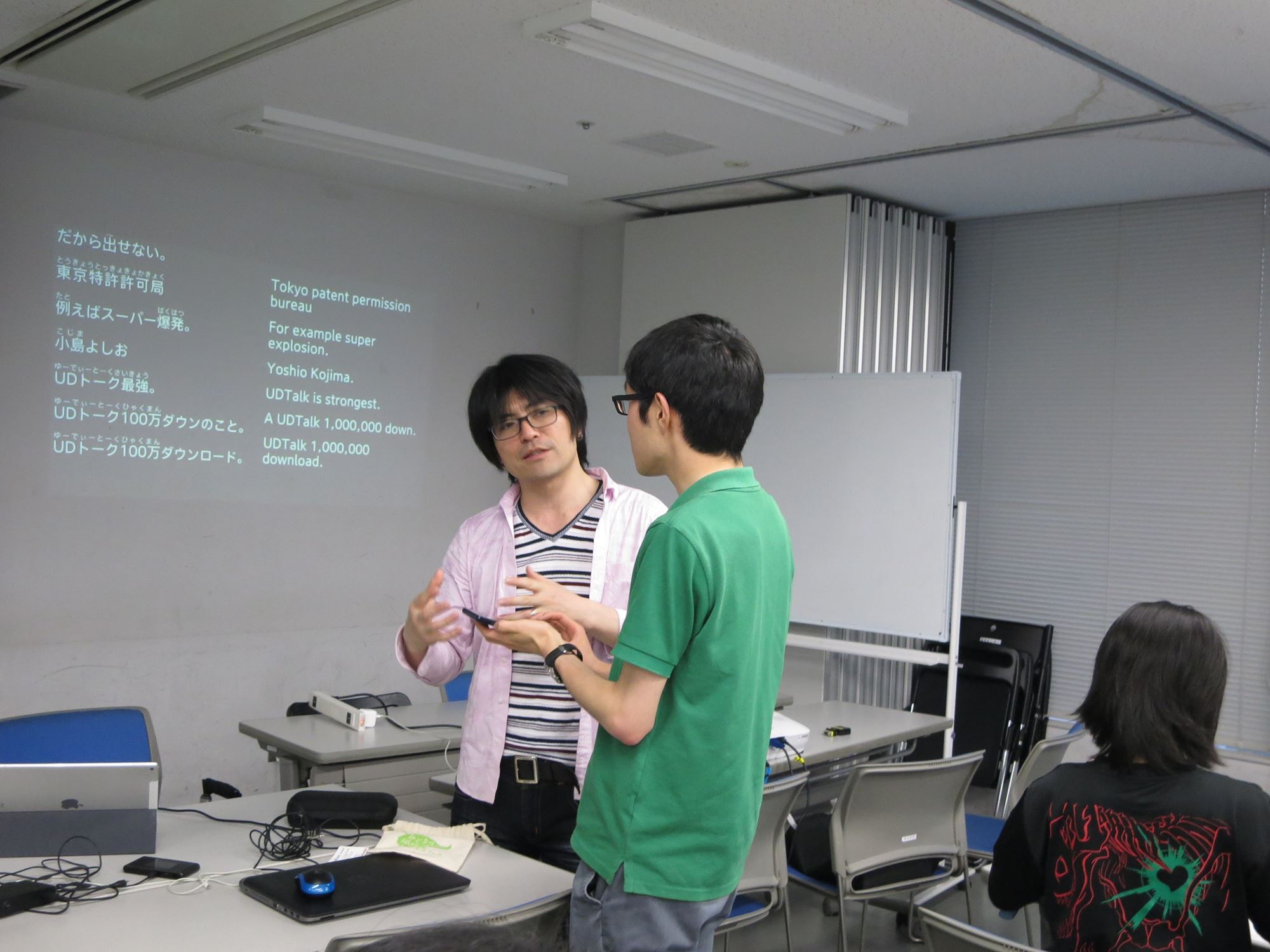

このプログラムでは、前半に「UDトーク」を開発した青木秀仁氏に、開発に至った経緯や、アプリの機能や使い方、そして障がいをもつ方と接する上での大切なことなどについて詳しく講義をしていただきました。後半は、「UDトーク」を使ったワークショップを行い、参加者全員にUDトークを使っていただきました。健常者、視覚障がい者、聴覚障がい者の役をロールプレイし、グループ内で猫と犬どちらが好きか?などの簡単な二択問題についてUDトークを用いて話し合うという内容です。例えば健常者が聴覚障がい者に言いたいことを伝える場合は、スマホのマイクに向かって話し、UDトークの音声認識機能を用いてスマホに表示された文章を見せます。

また、今回のワークショップでは、聴覚障がい者の役は聞こえない話せないという前提条件があるので、聴覚障がい者が視覚障がい者に言いたいことを伝える場合は、スマホに文章を打ち込み、UDトークの音声読み上げ機能を用いて文章をスマホのスピーカーから流します。簡単な二択問題とは言え、障がいをもった方とコミュニケーションを取ることの難しさと、普段とは異なる立場での会話を体験する貴重な時間になったと思います。

講義やワークショップを通して、私たちの何気ない会話の伝わりづらさや、障がいをもつ方と会話をする際の工夫点など、多くのことを感じ取り考えていただく良いきっかけとなったのではないかと思います。今後も言葉を「伝える」という意識をもっていただけるような活動を行っていきます。

ボランティアセンター学生スタッフ 文学部日本文学科1年 齋藤 真悠

〈学生の感想〉

UDトークのアプリの存在を今まで知らなかったので、今回知ってとても驚きました。とても便利でコミュニケーションをとれる人が増えるので、すごく楽しいアプリだなと思いました。また、自分が話すときに最後まできちんと言い切っていないことに今回気づきました。これからはどんな時もきちんと相手に言いたいことが伝わるように話したいです。

人間環境学部人間環境学科 1年

日本語教師になる夢のためにこの企画に参加しましたが、言語の壁よりも、目の前の人とどのようにコミュニケーションをとっていくかというもっと前段階のことを問いただされました。機会に頼るところ、自分の力に頼るところをもう一度見直して、磨きをかけていきます。

文学部日本文学科 3年

UDトークの開発者に説明を聞く

視覚障がい、聴覚障がいの方の立場になって会話をする

ワークショップを終えてグループでごと学んだことを発表する

多くの学生が開発者の方に質問をしました