都市表象史

プロジェクトリーダー

高村 雅彦

法政大学デザイン工学部教授

- 1964年北海道生まれ。法政大学大学院博士課程修了。博士(工学)。

- 2008年より法政大学デザイン工学部建築学科教授。専門はアジア都市史・建築史。

- 1999年前田工学賞、2000年建築史学会賞を受賞。2013年上海同済大学客員教授。

- 主な編著書に『水都学Ⅰ~Ⅴ』(法政大学出版局2013年~2016年)、『タイの水辺都市-天使の都を中心に-』(法政大学出版局2011年)、『中国江南の都市とくらし 水のまちの環境形成』(山川出版社2000年)などがある。

小林 ふみ子

法政大学文学部教授

- 1973年山梨県生まれ。東京大学大学院博士課程修了。博士(文学)。

- 2004年法政大学着任、2014年より文学部日本文学科教授。専門は日本近世文学、浮世絵。

- 2004年第29回日本古典文学会賞を受賞。

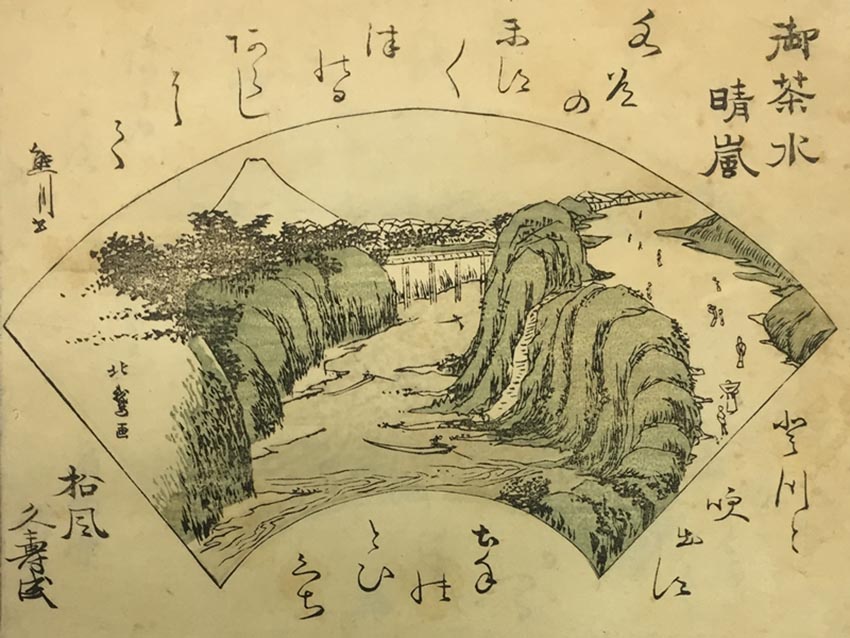

- 主著に『天明狂歌研究』(汲古書院2009年)、『大田南畝江戸に狂歌の花咲かす』(岩波書店2014年)、『へんちくりん江戸挿絵本』(集英社インターナショナル2019年)、近年の論文に「文政期前後の風景画入狂歌本の出版とその改題・再印―浮世絵風景版画流行の前史として」『浮世絵芸術』179号(2020年)などがある。

(1)研究プロジェクトの目的

江戸東京が水都として発展してきたことに注目してきたこれまでの研究を前提に、この都市のあゆみをふまえてその特質をあきらかにすること、とりわけ、持続可能な未来のために、定常型社会であった近世の江戸に未来へのヒントを探ることです。

江戸東京研究センターのプロジェクト全体のなかで、歴史的な部分を担当するプロジェクトにあたりますが、歴史的事実としての都市構造のありようを解明しつつ、それを補完するかたちでこの都市がどのように経験、認識、記憶され、価値づけられてきたのかを、文学をはじめとするテキストや絵画などの視覚表象に探ります。

国内外の都市との比較も視野に入れながら、歴史的にくり返し壊滅的な打撃をこうむっては再生してきた江戸東京が、物質的な繁栄ではないところに形成してきた都市としてのアイデンティティーのあり方、そこでの暮らしや人々のつながりのありようを探ることを目的とします。

(2)期待される研究成果

これまで本センターでは、この都市のアイデンティティーが、巨大建造物などのモニュメントではなく、地形や地名、暮らしぶりから記憶や伝承・物語、風俗・習慣までも含めたインタンジブルな(無形の)もので支えられてきたことに注目してきました。それをさらに発展させ、その内実をあきらかにしていきます。

とりわけ、水や緑といった自然をどう扱い、利用し、価値づけるかに重点をおき、そこに江戸東京独自性を見いだします。文系と理系それぞれの知見を複合的に活かす方法として、この都市での経験を記述した共通のテキストをもとに、その内容を理系の方法で都市空間に落としこんで分析するとともに、文系の視点から何にどのような価値を見いだし、どう意義づけているか、その言説がその後、どう後世に影響してきたかを探ることなどが考えられるでしょう。

長年にわたって蓄積されてきた文理双方の研究成果をふまえ、手法を活かしつつ、それらの成果を統合してみえてくる江戸東京の特質を探ります。